24 Avril 2025 .

Italie / Sicile , Etna :

Communiqué sur l’activité de l’Etna , 23 Avril 2025 , 08:05 (06:05 UTC)

L’ Institut National de Géophysique et de Volcanologie , Osservatorio Etneo rapporte que, d’après les caméras de surveillance, l’activité éruptive au cratère Sud-Est, rapportée dans le précédent communiqué de presse, a progressivement diminué à partir de 03:00 UTC environ.

Actuellement, l’activité strombolienne est terminée et la coulée de lave n’est plus alimentée et se refroidit.

D’un point de vue sismique, l’amplitude moyenne du tremor volcanique a terminé sa tendance à la hausse à 19:40 UTC, atteignant alors sa valeur maximale.

Par la suite, une tendance à la baisse a commencé, même si, jusqu’à 01:50 UTC aujourd’hui, les valeurs sont restées élevées. L’amplitude a atteint des valeurs faibles à 03:10 UTC, niveau auquel elle se maintient encore. La localisation du centroïde de la source du tremor volcanique n’était pas toujours disponible en raison de problèmes techniques. Lorsque la localisation était fiable, lors de l’épisode éruptif, elle se situait près du cratère Sud-Est, à une altitude d’environ 2 900 m. Elle se trouve actuellement près du cratère Nord-Est, à une altitude d’environ 1 800 m. Une activité infrasonore a été localisée au cratère Sud-Est de 18h14 à 00h29 UTC aujourd’hui, et de nombreux événements de forte amplitude ont été observés. Actuellement, une faible activité infrasonore est enregistrée au cratère Nord-Est.

Les données des réseaux inclinométriques et GNSS de surveillance des déformations du sol ne montrent pas de variations significatives.

Des mises à jour seront communiquées prochainement.

L’Osservatorio Etneo de Catane (INGV) a signalé une activité continue sur l’Etna du 14 au 20 avril, avec deux épisodes d’activité strombolienne au niveau du cratère Sud-Est. Le premier épisode a débuté à 9h00 le 15 avril et s’est progressivement intensifié jusqu’à environ 11h30, lorsque la lave a débordé du cratère et est descendue sur le flanc Sud-Est ; l’activité a cessé à 11h50. La coulée de lave mesurait environ 1,2 km de long et a atteint 2 620 m d’altitude, d’après les images satellites des 17 et 18 avril. Le deuxième épisode a débuté à 19h05 le 18 avril et s’est progressivement intensifié jusqu’à environ 23h30, avec deux coulées de lave débordant du cratère ; l’une est descendue sur le flanc Sud-Est en suivant le même trajet que la coulée du 15 avril, et l’autre sur le flanc Sud-Ouest. L’activité a cessé à 00h55 le 19 avril.

Sources : INGV , GVP.

Photo : Gio Giusa.

Japon , Kuchinoerabujima :

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a signalé une augmentation du nombre de séismes volcaniques superficiels sous une zone proche du cratère Furudake , sur le Kuchinoerabujima, avec 100 séismes enregistrés entre le 7 et le 16 avril. Aucun changement n’a été observé dans les zones géothermiques situées dans et autour des cratères Shindake et Furudake lors d’une étude de terrain menée le 11 avril. Les émissions de dioxyde de soufre étaient faibles, atteignant en moyenne 20 tonnes par jour le 11 avril, et aucune déformation du sol n’avait été détectée depuis novembre 2023. Le niveau d’alerte a été relevé à 2 (sur une échelle de 1 à 5) à 23 h 25 le 16 avril ; le public a été averti que des blocs éjectés pourraient atterrir à moins de 1 km des deux cratères et que des coulées pyroclastiques pourraient affecter des zones situées à moins de 2 km du flanc Ouest du cratère Shindake.

Un groupe de jeunes stratovolcans forme l’extrémité orientale de l’île irrégulière de Kuchinoerabujima, dans le Nord des îles Ryukyu, à 15 km à l’Ouest de Yakushima. Les cônes Furudake, Shindake et Noikeyama ont respectivement éclaté du Sud au Nord, formant un cône composite avec de multiples cratères. Toutes les éruptions historiques ont eu lieu sur le Shindake, bien qu’une coulée de lave provenant du flanc Sud du Furudake et ayant atteint la côte présente une morphologie très récente. De fréquentes éruptions explosives ont eu lieu sur le Shindake depuis 1840 ; la plus importante d’entre elles a eu lieu en décembre 1933. Plusieurs villages de l’île de 4 km sur 12 km sont situés à quelques kilomètres du cratère actif et ont subi des dommages lors d’éruptions.

Sources : Agence météorologique japonaise (JMA) , GVP.

Photo : Asahi Shimbun.

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Le soulèvement se poursuit sous Svartsengi, mais son rythme a diminué .

Le taux de déformation à Svartsengi a diminué.

Une activité micro sismique considérable est toujours enregistrée à proximité de l’intrusion du dyke.

L’évaluation des risques a été mise à jour et est valable jusqu’au 6 mai, sous réserve de stabilité.

Le soulèvement à Svartsengi se poursuit, mais son rythme a considérablement diminué et est désormais similaire à celui de la période précédant l’éruption du 1er avril. L’accumulation de magma se poursuivant sous Svartsengi, des intrusions de magma répétées, voire des éruptions dans la rangée de cratères de Sundhnúkur, doivent être prises en compte.

Le Bureau météorologique islandais continue de surveiller l’évolution de l’accumulation de magma et d’évaluer les scénarios possibles sur la base des données les plus récentes.

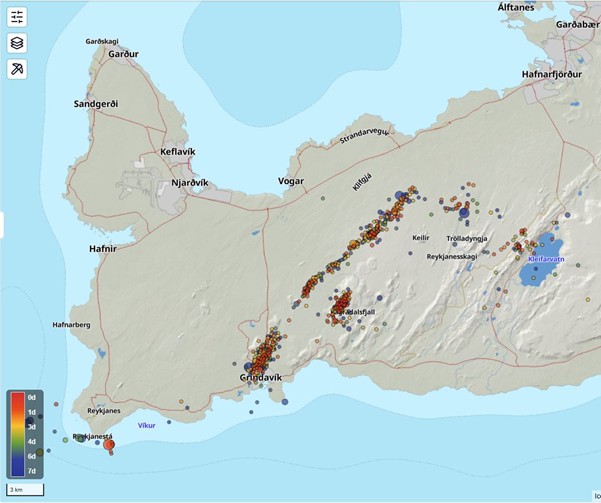

La carte présente les tremblements de terre passés en revue sur la péninsule de Reykjanes au cours de la semaine écoulée. La plupart des séismes ont été localisés près de l’intrusion magmatique formée le 1er avril et dans la partie Ouest de Fagradalsfjall. Les différences de couleur des points indiquent la chronologie des séismes : les points rougeâtres indiquent les séismes survenus la veille et les bleus ceux survenus il y a environ une semaine.

L’activité micro-sismique se poursuit près de l’intrusion magmatique formée le 1er avril, avec une moyenne d’une centaine de séismes par jour la semaine dernière. La plupart des séismes sont de magnitude inférieure à 1, le plus important ayant atteint 1,7 la semaine dernière. Une activité sismique mineure a également été observée près de Fagradalsfjall le week-end dernier. Le temps calme de ces derniers jours a permis au réseau de surveillance de détecter même les plus petits séismes qui, autrement, n’auraient probablement pas été enregistrés en raison du bruit météorologique.

Source et photo: IMO.

Costa Rica , Poas :

L’Observatoire volcanologique et sismologique du Costa Rica-Université nationale (OVSICORI-UNA) a signalé de fréquentes explosions et des panaches de cendres et de gaz sur le Poás entre le 16 et le 22 avril. Les nuages météorologiques ont souvent empêché les observations visuelles, bien que pendant les périodes quotidiennes de temps plus clair, il ait été confirmé que les panaches contenaient des cendres. Les données sismiques et acoustiques ont indiqué que de fréquentes petites éruptions d’intensité variable se sont produites tout au long de la semaine, un changement par rapport à l’activité continue de la semaine précédente ; l’activité a généralement commencé à diminuer le 11 avril. Les émissions de cendres se sont élevées à environ 200 m au-dessus du bord du cratère et ont dérivé vers le Sud-Ouest et l’Ouest-Sud-Ouest, principalement depuis la Boca C pendant la première partie de la semaine, puis de la Boca A à partir du 20 ou 21 avril. Une incandescence au niveau de la Boca A était parfois visible pendant les heures sombres. Des explosions énergétiques ont éjecté des blocs jusqu’au bord du cratère. Les émissions de dioxyde de soufre mesurées par une station de spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS) se situaient en moyenne entre 230 et 439 tonnes par jour (t/j), la moyenne étant de 1 217 t/j le 17 avril.

Une forte phase explosive a notamment débuté le 21 avril à 14 h 14 et a duré cinq minutes. Un épais panache de cendres provenant de la Boca A s’est élevé à 4,5 km au-dessus du bord du cratère et a dérivé vers le Sud-Ouest. Des cendres chaudes (environ 250 °C) ont été éjectées vers l’Ouest. Des nuages météorologiques ont empêché une vue claire du panache. Selon un article de presse, des cendres, du gaz et des matériaux incandescents ont été éjectés. Des cendres sont tombées sur la Valle Central vers le Sud-Ouest, notamment à Zarcero (18 km à l’Ouest), Grecia (16 km au Sud-Ouest), Alajuela (20 km au Sud), Heredia (28 km au Sud-Est) et San José (33 km au Sud-Est). Sur les réseaux sociaux, les habitants ont publié des photos des chutes de cendres dans les rues, sur les voitures et les maisons. Des émissions de cendres de faible énergie se sont poursuivies tout le reste de la journée, générant des panaches de cendres brunes à 15h54, 16h28 et 17h21. De petites éruptions ont été enregistrées le 22 avril. Le même jour, des mesures sur le terrain des émissions de gaz à l’aide d’un instrument DOAS ont révélé une moyenne supérieure à 1 000 t/j. Le niveau d’alerte du volcan est resté à 3 (le deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre) et le code couleur de l’aviation est resté orange (la deuxième couleur la plus élevée sur une échelle de quatre).

Sources : Observatorio Vulcanologico y Sismologico de Costa Rica-Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), Tico Times, GVP.

Photo : RSN-UCR ( capture d’écran)

Colombie , Puracé – Chaîne volcanique Los Coconucos :

Popayán, 22 avril 2025, 16h00

Concernant le suivi de l’activité du volcan Puracé – Chaîne volcanique Los Coconucos, le Service géologique colombien (SGC), entité rattachée au ministère des Mines et de l’Énergie, indique que :

Durant la semaine du 15 au 21 avril, l’activité sismique a suivi une tendance similaire à celle observée la semaine précédente, tant en termes de nombre d’événements enregistrés quotidiennement que de niveaux d’énergie libérée.

Les séismes associés à la fracturation rocheuse se sont principalement localisés entre les volcans Puracé et Piocollo, à des profondeurs comprises entre 1 et 3 km, et ont atteint une magnitude maximale de 1,6. Il convient également de noter un séisme enregistré le 20 avril à 5 km au Sud-Ouest du cratère du volcan Puracé, d’une magnitude de 2,2. Les événements de dynamique des fluides se sont concentrés principalement sous le cratère du volcan Puracé, à des profondeurs inférieures à 1 km, et se sont caractérisés par leur faible énergie.

Des niveaux modérés d’émissions de dioxyde de soufre (SO₂) et de dioxyde de carbone (CO₂) ont été enregistrés par satellite et par des instruments de terrain. De plus, le lent processus de déformation s’est poursuivi entre les édifices volcaniques de Puracé, Piocollo et Curiquinga.

Sur les images capturées par webcams visibles et infrarouges, des processus de dégazage ont continué d’être observés dans la fumerolle latérale et à l’intérieur du cratère du volcan Puracé, caractérisés par des colonnes de gaz atteignant jusqu’à 1 km de hauteur au-dessus du sommet de la chaîne volcanique. En conclusion, un dégazage continu provenant de la fumerolle latérale et du cratère du volcan Puracé s’est poursuivi tout au long de la semaine, accompagné d’une activité sismique localisée sous l’édifice des volcans Puracé et Piocollo. Des émissions modérées de gaz volcaniques (SO₂ et CO₂) et une lente déformation du sol ont été observées, indiquant la persistance d’un système volcanique actif.

En cas d’alerte jaune, des phénomènes tels que des émissions sporadiques de cendres (éruptions mineures, d’ampleur et d’effets limités, et dont la dispersion dépend de la direction du vent), la présence d’ incandescence, de petites explosions dans le cratère, des anomalies thermiques de faible énergie, des bruits, des tremblements de terre ressentis, des odeurs, des précipitations de soufre élémentaire à proximité du cratère, dans les sources chaudes et les fumerolles, ainsi qu’un dégazage en dehors du cratère, peuvent également se produire. La formation de fissures et l’apparition de lahars mineurs, entre autres, peuvent également se produire.

Sur la base de ce qui précède, le SGC recommande de suivre de près l’évolution de l’activité volcanique au moyen de bulletins hebdomadaires et d’autres informations publiées sur les canaux officiels, ainsi que de suivre les instructions des autorités locales et départementales, et de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD).

L’état d’alerte pour l’activité volcanique reste au Jaune : Volcan actif, avec des changements dans le niveau de base des paramètres surveillés et d’autres manifestations.

Source et photo : SGC.