27 Mars 2025.

Hawaii , Kilauea :

Mercredi 26 mars 2025, 10h45 HST (mercredi 26 mars 2025, 20h45 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1 247 m

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

L’épisode 15 de l’éruption du cratère Halemaʻumaʻu a débuté le 25 mars à 00h04 HST par des coulées de lave cycliques, suivies de l’apparition de fontaines élevées et soutenues provenant des cheminées Nord et Sud à 10h20 HST le 26 mars. Les fontaines atteignent actuellement plus de 180 mètres de hauteur.

L’épisode 15 a été précédé de plus de 100 cycles de coulées de lave, de débordements et de fontaines d’éclaboussures dans l’évent Nord, un phénomène connu sous le nom de « gaz piston », observé lors d’autres éruptions sur le Kilauea ces dernières décennies.

À 10 h 00 HST aujourd’hui, les « gaz piston » ont commencé à se transformer en fontaines de lave. Au moment de cette mise à jour, les fontaines les plus hautes de l’évent Sud dépassaient 180 à 210 mètres (600 à 700 pieds) de hauteur, celles de l’évent Nord mesurant généralement moins de la moitié de cette hauteur.

L’inclinaison inflationniste du SDH a atteint un peu plus de 6 microradians depuis la fin du dernier épisode, récupérant plus de 100 % de l’inclinaison perdue lors de l’épisode 14. Les tremors sismiques ont commencé à augmenter et à diminuer au gré des fontaines cycliques et du reflux. Au début des fontaines, vers 10 h HST, l’inclinaison du SDH est passée de l’inflation à la déflation ; simultanément, les tremors ont augmenté et sont devenus soutenus.

Les émissions de SO2 au cours des épisodes 13 et 14 ont dépassé 40 000 tonnes par jour, et des niveaux similaires d’émissions de SO2 devraient accompagner les fontaines élevées de l’épisode 15. Les vents au sommet devraient être faibles , ce qui pourrait permettre au panache de gaz éruptif de se propager autour de la région sommitale du Kīlauea. De plus, les visiteurs du parc national des volcans d’Hawaï et les habitants des villes voisines pourraient être exposés aux cheveux de Pelé et à d’autres petits fragments de verre volcanique transportés par le panache.

Depuis le 23 décembre 2024, chaque épisode de coulées de lave du cratère Halemaʻumaʻu a duré au moins 13 heures et jusqu’à 8 jours, et a été séparé par des pauses d’activité éruptive de moins de 24 heures à 12 jours.

Aucun changement n’a été détecté dans la zone de rift Est ni dans la zone de rift Sud-Ouest. Le HVO continue de surveiller étroitement le Kīlauea et publiera un rapport d’éruption demain matin, sauf changement significatif d’ici là.

Résumé de l’activité :

L’épisode 15 de l’éruption du cratère Halemaʻumaʻu en cours s’est terminé le 26 mars à 19 h 10 HST, lorsque les fontaines de la cheminée Sud ont cessé. Les fontaines de la cheminée Nord avaient cessé leur activité plus tôt, vers midi HST. Au total, l’épisode 15 a duré un peu plus de 31 heures, les 9 dernières heures étant principalement constituées de fontaines hautes provenant de la cheminée Sud.

L’activité initiale de l’épisode 15 comprenait des cycles de gaz piston d’environ 24 heures, suivis de fontaines provenant des deux cheminées. La transition vers les fontaines hautes a commencé peu après 10 h HST aujourd’hui, la hauteur des premières fontaines augmentant rapidement au cours des 30 premières minutes pour atteindre plus de 180 mètres (600 pieds). Les fontaines suivantes ont atteint des hauteurs maximales de plus de 305 mètres (1 000 pieds).

La hauteur des fontaines était plus élevée dans l’épisode 15 que dans les épisodes précédents, poursuivant ainsi leur croissance au fil du temps. Les jets ont atteint des hauteurs maximales d’un peu plus de 305 mètres entre 11h00 et 12h00, puis de nouveau vers 13h30 HST. Des hauteurs supérieures à 180-250 mètres ont été observées sporadiquement pendant le reste de l’épisode, avec des jets plus soutenus à des hauteurs légèrement inférieures, d’environ 180 mètres. Peu après 13h30 HST, la fontaine de l’évent Sud a commencé à décliner, les projections étant dirigé vers le Sud-Est. Ce jet dirigé/incliné est réapparu par intermittence dans l’après-midi, avec une inclinaison maximale approchant les 45 degrés. À 17h30 HST, les fontaines de l’évent Sud sont redevenues verticales, avec des hauteurs soutenues de 150-215 mètres. Au cours de l’épisode 15, des coulées de lave ont recouvert environ 80 à 90 % du sol du cratère Halemaʻumaʻu, dans la partie Sud de Kaluapele (caldeira du Kīlauea). Des vents faibles ont également entraîné le dépôt de cheveux de Pele et de téphra dans les espaces publics du parc national des volcans d’Hawaï et dans les zones habitées proches du sommet du Kīlauea.

L’inclinomètre UWD a enregistré un dégonflement d’un peu moins de 9 microradians au cours de l’épisode 15, avec une perte d’un peu moins de 7 microradians sur l’inclinomètre SDH. Le dégonflement initial a été très rapide, mais a ralenti lorsque les fontaines de l’évent Nord ont cessé de jaillir vers midi. La fin de l’éruption a coïncidé avec un changement rapide d’inclinaison, passant de dégonflement à gonflement, au sommet et une diminution de l’intensité des tremors sismiques lorsque les fontaines ont cessé à 19 h 10 HST.

Source : HVO

Photo : Volcano Hideaways .

Indonésie , Lewotobi Laki-laki :

Le Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) a signalé une activité accrue sur le Lewotobi Laki-laki à la mi-mars, culminant avec une phase plus intense le 20 mars. Les observations visuelles réalisées du 8 au 15 mars ont indiqué une augmentation de la hauteur moyenne des émissions, avec des panaches de cendres blanches à grises s’élevant jusqu’à 2,5 km au-dessus du sommet. Les signaux sismiques indiquant des émissions ont légèrement augmenté, les tremors harmoniques ont fluctué, le nombre de séismes volcaniques profonds et de basse fréquence a légèrement diminué, bien qu’une légère augmentation du nombre de séismes volcaniques profonds ait été observée le 13 mars. Aucun séisme volcanique superficiel n’a été détecté. Une incandescence du cratère était visible le 13 mars.

L’activité a significativement augmenté du 13 au 20 mars. Des panaches de cendres grises ont continué de s’élever quotidiennement jusqu’à 2,5 km au-dessus du sommet, bien que leur hauteur moyenne ait augmenté. Le tremor harmonique a continué de fluctuer et le nombre de tremblements de terre de basse fréquence a légèrement augmenté. Un tremblement de terre de type tornillo a été détecté le 16 mars. Le nombre de tremblements de terre volcaniques profonds a augmenté significativement au cours des 19 et 20 mars, totalisant 205 par rapport à la moyenne de 3 à 6 événements par jour. Des tremblements de terre volcaniques peu profonds ont commencé à être détectés le 20 mars, indiquant une remontée de magma. L’activité éruptive a continué de s’intensifier ; en réponse, le PVMBG a élevé le niveau d’alerte à 4 (sur une échelle de 1 à 4) à 22h30 le 20 mars et a étendu la zone d’exclusion à un rayon de 7 km à partir du centre éruptif du Laki-laki et de 8 km dans un demi-cercle dans le sens des aiguilles d’une montre du Sud-Ouest au Nord-Est. Le BNPB a signalé que les habitants de plusieurs villages ont été évacués entre les 19 et 20 mars, notamment ceux de Pululera (8 km au Nord-Ouest), de Dulipali (6 km au Nord-Nord-Ouest), de Padang Pasir (5 km au Nord-Ouest), de Nobo (5 km au Nord-Est), de Klatanlo (3 km au Nord-Ouest), de Hokeng Jaya (4 km au Nord-Ouest), de Boru (8 km à l’Ouest-Nord-Ouest) et de Nawakote.

Une incandescence au sommet et, peut-être, plus bas sur le flanc Nord-Ouest, était visible sur une image prise par webcam à partir de 22 h 45 le 20 mars. Une explosion à 22 h 56 a été enregistrée par plusieurs stations de surveillance à Flores et entendue jusqu’à Maumere (63 km à l’Ouest-Sud-Ouest) et Larantuka (35 km au Nord-Est). Les signaux sismiques correspondants ont duré 11 minutes et 9 secondes. Un panache de cendres gris à noir s’est élevé à 8 km au-dessus du sommet et a dérivé vers le Sud-Ouest et l’Ouest. Selon le Darwin VAAC, un panache de cendres a été identifié par satellite à 23h40 dérivant vers l’Ouest à une altitude de 16,1 km (53 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, soit 14,5 km au-dessus du sommet. D’épais panaches de cendres grises se sont élevés à 2,5 km et 700 m au-dessus du sommet et ont dérivé vers l’Ouest, le Nord et le Nord-Est à 00h10 et 01h22 le 21 mars, respectivement, selon PVMBG. Le BNPB a signalé que du téphra est tombé dans plusieurs zones environnantes. À 03h00, le VAAC a noté que le panache s’était détaché du sommet et continuait à dériver vers l’Ouest. Les émissions de cendres à plus basse altitude, à 6,1 km (20 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, à 4,4 km au-dessus du sommet, ont dérivé vers le Sud-Est. Des panaches de cendres ont continué d’être identifiés sur les images satellites entre 6 h et 9 h ; les cendres situées entre 3 et 6,1 km (10 000 et 20 000 pieds) d’altitude, soit entre 1,3 et 4,4 km au-dessus du sommet, ont dérivé vers le Sud-Est, tandis que celles situées à 12,2 km (40 000 pieds) d’altitude, soit à 10,5 km au-dessus du sommet, ont dérivé vers le Sud-Ouest. Le panache de cendres de haute altitude, situé à 16,1 km d’altitude, a continué de dériver vers l’Ouest, mais a commencé à être masqué par des nuages météorologiques à 10 h. Des événements éruptifs ont été enregistrés à 14 h 13 le 21 mars, à 19 h 16 le 22 mars, à 4 h 45 le 23 mars et à 2 h 22 le 25 mars, bien que les nuages météorologiques et/ou l’obscurité aient masqué la vue.

Selon les médias et le BNPB, deux personnes ont été brûlées, mais aucun décès n’a été à déplorer lors de l’éruption des 20 et 21 mars ; environ 4 000 personnes, évacuées plusieurs mois plus tôt, sont restées dans des hébergements temporaires. Des articles de presse ont également signalé que 16 vols internationaux à destination et en provenance de l’aéroport international Ngurah Rai ont été annulés, d’autres retardés et certains vols intérieurs reportés.

Sources : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, également connu sous le nom de CVGHM), Badan Nacional Penanggulangan Bencana (BNPB), Darwin Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC), Antara News, Antara News, Antara News, Antara News, GVP.

Photo : Magma Indonésie .

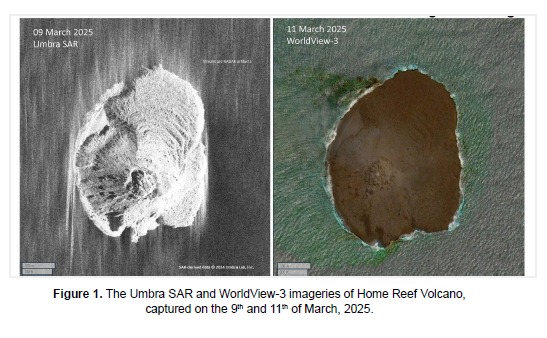

Iles Tonga , Home Reef :

Les services géologiques des Tonga ont signalé une activité continue et constante sur Home Reef du 11 au 21 mars. Un dôme de lave, situé juste au Sud-Ouest de la partie centrale de l’île, était visible sur une image satellite du 11 mars ; cette formation, située à 80 m d’Ouest en Est et 100 m du Nord au Sud, n’avait pas changé de taille depuis la précédente vue. Les anomalies thermiques se sont poursuivies au moins jusqu’au 19 mars et étaient généralement de faible intensité, même si elles ont parfois été qualifiées de modérées.

Les données infrasonores ont également indiqué une activité éruptive mineure et persistante. Le niveau d’alerte maritime est resté à l’orange (troisième niveau sur une échelle de quatre), et il a été conseillé aux navigateurs de se tenir à au moins 2 milles nautiques (3,7 km) de l’île. Le code couleur pour l’aviation est resté à jaune (deuxième niveau sur une échelle de quatre), et le niveau d’alerte pour les habitants de Vava’u et Ha’apai est resté à vert (premier niveau sur une échelle de quatre).

Home Reef, un volcan sous-marin situé à mi-chemin entre Metis Shoal et Late Island, dans le centre des îles Tonga, a été signalé pour la première fois comme actif au milieu du XIXe siècle, lors de la formation d’une île éphémère. Une éruption en 1984 a produit un panache éruptif de 12 km de haut, d’importantes quantités de pierre ponce flottante et une île éphémère de 500 x 1 500 m, avec des falaises de 30 à 50 m de haut entourant un cratère rempli d’eau. En 2006, une éruption insulaire a produit de vastes radeaux de pierre ponce dacitique qui ont dérivé jusqu’en Australie. Une autre île s’est formée lors d’une éruption en septembre-octobre 2022.

Sources : Tonga Geological Services, Gouvernement des Tonga, GVP.

Photos : Lacelid Productions ( capture d’écran ) , SAR / Worldview.

Colombie , Puracé – chaîne volcanique Los Coconucos :

Popayán, le 25 mars 2025, 16h00.

D’après le suivi de l’activité du volcan Puracé – chaîne volcanique Los Coconucos, le Service géologique colombien (SGC), entité rattachée au ministère des Mines et de l’Énergie, rapporte que :

Durant la semaine du 18 au 24 mars, l’activité sismique associée à la fracturation rocheuse a été principalement localisée sous l’édifice volcanique du Puracé, à des profondeurs allant de 1 à 3 km, avec une magnitude maximale enregistrée de 1,7. Les événements de dynamique des fluides ont été localisés à des profondeurs inférieures à 2 km, notamment sous le cratère du volcan Puracé.

Des valeurs modérées d’émissions de dioxyde de soufre (SO2) et de dioxyde de carbone (CO2) ont été enregistrées à l’aide d’instruments de terrain et par satellite. Le lent processus de déformation se poursuit entre les édifices volcaniques de Puracé, Piocollo et Curiquinga.

Les images capturées par des webcams visibles et infrarouges ont montré des processus de dégazage dans la fumerolle latérale et à l’intérieur du cratère du volcan Puracé.

On conclut que le dégazage se poursuit dans la fumerolle latérale et le cratère du volcan Puracé, accompagné d’une activité sismique sous l’édifice du volcan, de changements lents dans la déformation et d’anomalies thermiques de surface.

En état d’alerte jaune, des phénomènes tels que des émissions sporadiques de cendres peuvent se produire (éruptions mineures, d’ampleur et d’effets limités et dont la dispersion dépend de la direction du vent), la présence d’incandescence, de petites explosions dans le cratère, des anomalies thermiques de faible énergie, des bruits, des tremblements de terre ressentis, des odeurs, des précipitations de soufre élémentaire à proximité du cratère et dans les sources chaudes et les fumerolles, ainsi que des dégazages dans des zones différentes du cratère. On observe également la formation de fissures et l’apparition de lahars mineurs, entre autres.

Sur la base de ce qui précède, le SGC recommande de suivre de près l’évolution de l’activité volcanique à travers les bulletins hebdomadaires et autres informations publiées sur les canaux officiels, ainsi que de tenir compte des instructions des autorités locales et départementales et de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD).

L’état d’alerte pour l’activité volcanique reste à l’état d’alerte jaune : volcan actif avec des changements dans le comportement du niveau de base des paramètres surveillés et d’autres manifestations.

Source et photos : SGC

Japon , Sakurajima :

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a signalé une activité éruptive continue dans le cratère Minamidake (volcan Sakurajima , caldeira d’Aira) du 17 au 24 mars. L’incandescence nocturne du cratère était visible sur les images webcam. De très faibles éruptions ont été enregistrées périodiquement du 17 au 21 mars. Une explosion survenue à 2 h 01 le 22 mars a généré un panache de cendres qui s’est élevé à 600 m au-dessus du bord du cratère et a dérivé vers le Sud-Est. L’explosion a éjecté d’importants blocs à 600-900 m de l’évent. Une autre éruption survenue à 5 h 55 le 23 mars a généré un panache de cendres qui s’est élevé à 1,8 km au-dessus du bord du cratère et a dérivé vers le Sud-Est. Le niveau d’alerte est resté à 3 (sur une échelle de 5) et le public a été averti de se tenir à 2 km des cratères de Minimadake et de Showa.

La caldeira d’Aira, dans la moitié Nord de la baie de Kagoshima, contient le volcan Sakurajima post-caldeira, l’un des plus actifs du Japon. L’éruption de la volumineuse coulée pyroclastique d’Ito a accompagné la formation de la caldeira de 17 x 23 km il y a environ 22 000 ans. La plus petite caldeira de Wakamiko s’est formée au début de l’Holocène dans le coin Nord-Est de la caldeira, avec plusieurs cônes post-caldeira. La construction du Sakurajima a commencé il y a environ 13 000 ans sur la rive Sud et a donné naissance à une île qui a été reliée à la péninsule d’Osumi lors de l’éruption explosive et effusive majeure de 1914. L’activité au cône sommital de Kitadake a pris fin il y a environ 4 850 ans, après quoi les éruptions ont duré lieu depuis le cratère Minamidake. De fréquentes éruptions depuis le VIIIe siècle ont déposé des cendres sur la ville de Kagoshima, située de l’autre côté de la baie de Kagoshima, à seulement 8 km du sommet. La plus grande éruption enregistrée a eu lieu entre 1471 et 1476.

Sources : Agence météorologique japonaise (JMA), GVP.

Photo : Webcam