22 Avril 2025 .

Hawaii , Kilauea :

Lundi 21 avril 2025, 8h49 HST (lundi 21 avril 2025, 18h49 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1 247 m (4 091 pi)

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

L’éruption en cours du cratère Halemaʻumaʻu est interrompue. Le 20 avril, l’épisode 18 a repris avec des coulées de lave provenant de la cheminée Sud à partir de 7h45 HST environ, avec quatre cycles de coulées qui se sont terminés vers 12h44 HST. Une lueur a continué d’être observée au niveau des cheminées pendant la nuit, mais aucune éclaboussure ni débordement n’a été observé après la fin des cycles. L’inclinaison continue de montrer une inflation, et un signal déflationniste pourrait accompagner la formation de fontaines de lave, ou d’autres petites coulées de lave pourraient précéder la phase de formation de fontaines.

L’éruption actuelle du Kīlauea, dans le cratère Halemaʻumaʻu, au sein de Kaluapele (la caldeira sommitale), a débuté le 23 décembre 2024. On compte désormais 18 épisodes, séparés par des pauses d’activité. Toute l’activité éruptive se poursuit dans le parc national des volcans d’Hawaï. Aucune activité significative n’a été observée le long des zones de rift Est et Sud-Ouest du Kīlauea. Les risques actuels comprennent les émissions de gaz volcaniques, le verre volcanique (cheveux de Pele) et les téphras transportés par le vent, qui ont impacté le parc national des volcans d’Hawaï et les communautés environnantes.

Observations au sommet :

L’épisode 18 a repris vers 7 h 45 HST le 20 avril, avec des coulées de lave provenant de la cheminée Sud alimentées par une fontaine de 2 à 3 mètres de haut. L’activité éruptive a marqué une pause entre 9 h 30 et 9 h 43 HST, lorsque les coulées ont repris depuis la cheminée Sud. Cette pause a été suivie d’une nouvelle oscillation, l’activité éruptive diminuant et s’arrêtant après 10 h 30 HST, puis reprenant à 10 h 50 HST, avec des coulées alimentées par une fontaine à dôme de 5 mètres de haut. Les coulées de lave ont cessé juste après 11 h 10 HST, mettant fin au troisième cycle d’activité. Les coulées de lave ont repris à 12 h 22 HST, avec des fontaines à dôme bas, et se sont terminées à 12 h 44 HST. De petits épisodes de « gaz piston » se sont produits toutes les 3 à 5 minutes et se superposent à des cycles d’activité plus longs. Les coulées de lave des premiers cycles ont atteint environ un tiers du fond du cratère sur une bande étroite (environ 500 mètres de long). L’inclinaison s’est stabilisée et le tremor a légèrement augmenté avec le début de l’activité éruptive. Après la pause de l’activité éruptive, le tremor a diminué et le sommet a recommencé à gonfler. Une lueur a continué d’être observée au niveau des évents pendant la nuit, mais aucune projection ni débordement notable n’a été observé après la fin des cycles.

Les inclinomètres UWD et SDH continuent d’afficher des signaux inflationnistes persistants depuis la fin de l’épisode 17. Ce matin, l’UWD a mesuré une inclinaison inflationniste d’environ 17,5 microradians depuis 9h45 HST le 9 avril, soit une valeur supérieure à l’inflation observée au début des épisodes 16 et 17. Des fontaines élevées, comme celles observées lors des épisodes précédents, sont attendues lorsqu’un signal déflationniste important sera détecté. Les émissions de gaz volcaniques restent élevées et à des niveaux élevés en raison des fontaines de lave. Le dernier taux d’émission de dioxyde de soufre (SO₂) mesuré le 10 avril était d’environ 1 200 tonnes par jour. Les niveaux habituels d’émission de dioxyde de soufre (SO₂) étaient d’environ 1 000 tonnes par jour lors des précédentes pauses. Lors des précédentes fontaines, les taux d’émission de dioxyde de soufre (SO₂) ont atteint 50 000 tonnes par jour. Le panache reste d’une épaisse couleur blanche et continue de souffler vers le Sud et le Sud-Ouest. Un fort dégazage se produit actuellement au niveau des deux cheminées.

Source : HVO

Photos : USGS , USGS / M. Zoeller.

Costa Rica , Poas :

Latitude : 10,2

Longitude : -84,233

Altitude : 2 687 mètres

Activité observée :

L’activité éruptive se poursuit avec des émissions de cendres provenant de la bouche A et des impulsions éruptives plus intenses provenant de la bouche C. Une faible activité éruptive a été enregistrée ce matin, mais la visibilité du cratère était insuffisante (en raison de la couverture nuageuse). L’intensité des tremors a diminué ces derniers jours.

Activité observée :

Une forte éruption explosive a été enregistrée sur le volcan Poás, sans précurseur immédiat. La colonne éruptive a atteint une hauteur d’au moins 2 000 mètres au-dessus du cratère.

Colonne de cendres dense. Le panache se disperse vers le Sud-Ouest.

Niveau d’activité : Prudence (3)

Le volcan Poás a présenté une éruption avec une force considérable aujourd’hui, projetant un panache de cendres et de gaz s’élevant à plus de 2 000 mètres au-dessus de son cratère. Il s’agit de l’éruption la plus intense de l’année, selon l’Observatoire vulcanologique et sismique du Costa Rica (OVSICORI). L’éruption, qualifiée de « fuerte erupción explosiva », a recouvert les communautés de la vallée centrale du Costa Rica, nécessitant des mesures sanitaires et de sécurité urgentes.

La surveillance de l’OVSICORI, détaillée sur ovsicori.una.ac.cr, a enregistré un panache atteignant 4 708 mètres d’altitude. Les chutes de cendres ont touché Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia et San José, avec des vents transportant des particules vers le Sud-Ouest. L’éruption, qui a duré 10 minutes, a expulsé des cendres, des gaz toxiques et des matériaux incandescents, s’accompagnant d’une activité sismique accrue et d’émissions de dioxyde de soufre dépassant les 600 tonnes par jour, signalant un potentiel d’éruptions supplémentaires. Geoffroy Avard, volcanologue à l’OVSICORI, a mis en garde contre le comportement imprévisible du volcan, alimenté par son lac de cratère acide, la Laguna Caliente.

Des reportages locaux et des publications sur les réseaux sociaux sur X ont souligné la visibilité de l’éruption, les habitants partageant des images de maisons, de voitures et de rues recouvertes de cendres. L’OVSICORI a exhorté le public à se fier aux mises à jour officielles pour contrer la désinformation diffusée en ligne, soulignant la nécessité d’informations précises lors de tels événements.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a maintenu une alerte orange pour le parc national, fermé depuis le 28 mars en raison d’une activité volcanique antérieure, et a émis une alerte verte pour les cantons environnants. Les autorités ont conseillé aux habitants de porter des masques N95 et de limiter leur exposition à l’air libre afin de se protéger contre l’inhalation de cendres et de gaz toxiques. Le ministère de l’Environnement et de l’Énergie (MINAE) a réitéré ses avertissements contre les visites illégales dans les zones réglementées proches du cratère, invoquant les dangers liés à l’instabilité du terrain et aux fortes concentrations de gaz.

Sources :Ovsicori , Tico times .

Photo : Ovsicori

Philippines , Bulusan :

21 avril 2025, 22h00

Ceci est un avis d’augmentation de l’activité sismique sur le volcan Bulusan.

Au total, quatre-vingt-dix-huit (98) séismes volcaniques ont été enregistrés par le Bulusan Volcano Network (BVN) depuis 3h00 du matin le 12 avril 2025. Parmi ceux-ci, quatre-vingt-quatorze (94) étaient des séismes volcano-tectoniques (VT) faibles et peu profonds, produits par la fracturation rocheuse, et quatre (4) étaient des séismes volcaniques de basse fréquence (LFVQ) produits par le mouvement de fluides. Ces séismes volcaniques ont été générés à moins de 20 kilomètres de profondeur sous l’édifice du Bulusan, près de la moitié étant des séismes peu profonds. En revanche, l’activité de dégazage au niveau du cratère sommital et des cheminées actives a été très faible à modérée pendant la même période. La légère augmentation de l’activité sismique volcanique pourrait être due à une activité hydrothermale, susceptible d’entraîner une pressurisation à court terme de l’édifice.

Le niveau d’alerte 0 (normal) est maintenu sur le volcan Bulusan. Cependant, des risques d’éruptions phréatiques ou de vapeur d’eau provenant du cratère et/ou de ses cheminées sommitales pourraient survenir soudainement et sans avertissement. Il est donc conseillé aux autorités locales et au public d’éviter de s’aventurer dans la zone de danger permanent (ZDP) d’un rayon de 4 kilomètres, en particulier à proximité des cheminées sommitales, en raison du risque potentiel de risques volcaniques soudains tels que chutes de pierres, glissements de terrain, projectiles balistiques, courants pyroclastiques de faible densité (uson), etc. Les autorités de l’aviation civile doivent également conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan, car les cendres d’une éruption phréatique soudaine peuvent être dangereuses pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS surveille de près l’état du volcan Bulusan et toute nouvelle évolution sera relayée à toutes les personnes concernées.

Source : Phivolcs

Photo : Sorsogon news. ( 2022 )

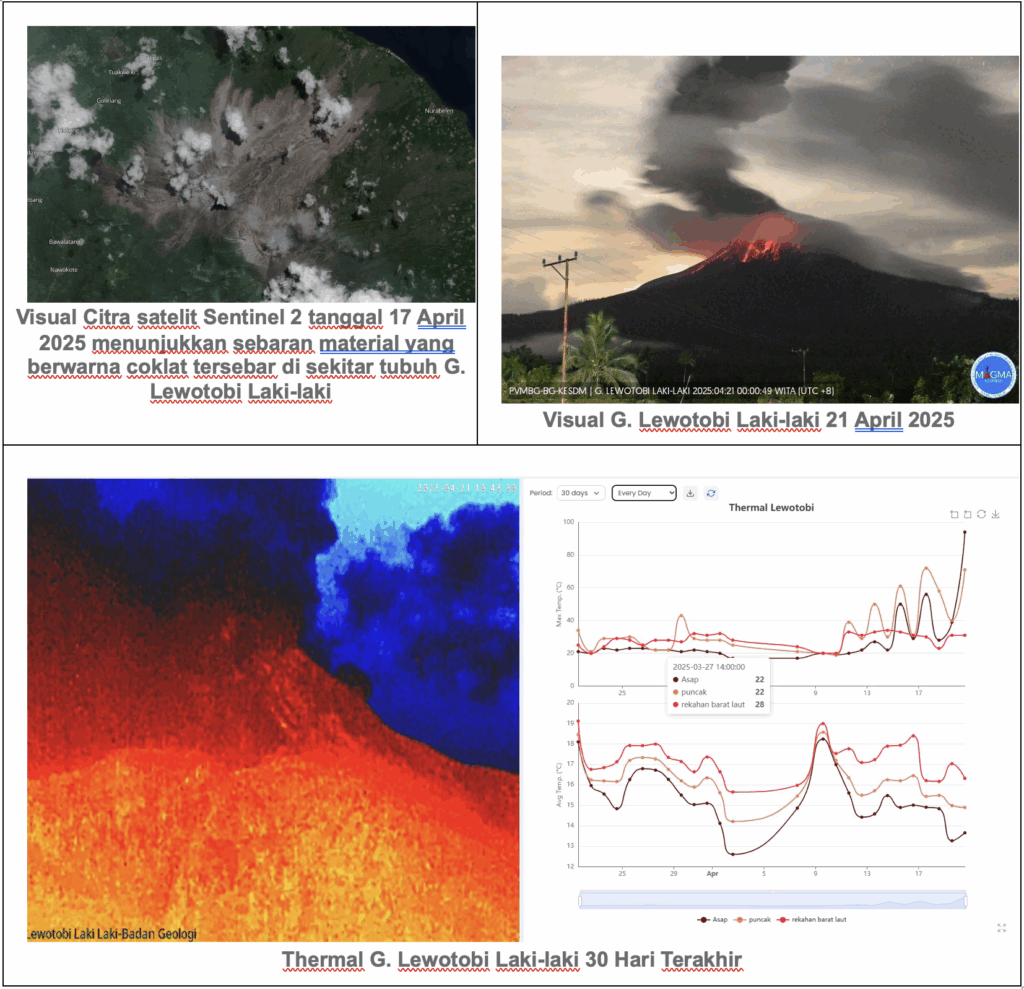

Indonésie , Lewotobi Laki-laki :

ACTIVITÉ ÉRUPTIVE ACCRUE DU MONT LEWOTOBI LAKI-LAKI, 21 AVRIL 2025.

Les observations visuelles et sismiques du mont Lewotobi Laki-laki, réalisées du 14 au 21 avril 2025, sont les suivantes :

Le volcan est clairement visible, même s’il est recouvert de brouillard. Une fumée blanche d’intensité fine, moyenne à épaisse, a été observée dans le cratère principal, à environ 100 à 800 mètres d’altitude.

Types de séismes enregistrés entre le 14 et le 21 avril 2025 :

87 séismes d’éruption,

206 séismes d’émissions,

68 tremors harmoniques,

11 séismes de basse fréquence,

29 séismes volcaniques profonds,

8 séismes tectoniques locaux,

34 séismes tectoniques distants,

3 vibrations de crue,

1 tremor continu d’amplitude dominante de 7,4 mm.

Les observations visuelles réalisées entre le 14 et le 21 avril 2025 ont montré une augmentation significative de l’activité volcanique du mont Lewotobi Laki-laki, la hauteur moyenne de la colonne éruptive atteignant 2 500 à 3 000 mètres. Les lueurs était encore faiblement visible autour du sommet, indiquant la possibilité de présence de matériaux incandescents à faible profondeur. Des dépôts de lave et de matériaux susceptibles de former des lahars se trouvent dans les zones Ouest-Nord-Ouest et Nord-Nord-Est du cratère du mont Lewotobi Laki-laki.

Pendant cette période, le nombre de séismes d’éruption a diminué. Cela indique que la pression interne, auparavant faible, s’est transformée en une poussée assez forte. Par conséquent, si auparavant il n’y avait que des éruptions de cendres, les éruptions sont désormais plus fréquentes.

De la fumée d’exhalaison est visible autour du cratère, avec une pression modérée à forte. De la fumée est également visible du côté Nord-Ouest du sommet, qui ressemble à une fissure et tend à être fine, tandis que dans la fracture de la solfatare du côté Nord-Est, la fumée apparaît fine à modérée. L’apparition de fumée de cratère (solfatare) est due à la présence d’une zone d’altération (zone faible), de sorte que la fumée s’échappe de cette zone. Cette zone est susceptible de connaître une explosion dirigée (éruption directe dans une seule direction) pouvant se diriger vers le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Ouest du mont Lewotobi Laki-laki.

La longueur du dépôt de lave au Nord-Ouest est toujours considérée comme stable, soit environ 3,8 km depuis le sommet du mont Lewotobi Laki-laki. Parallèlement, la coulée de lave au Nord-Est atteint une longueur d’environ 4,2 km. L’influence de la pente dans les deux directions permet à la lave de continuer à se déplacer.

Le nombre de séismes d’éruption a considérablement augmenté au cours de cette période. Cette augmentation est due à l’augmentation de l’activité des séismes volcaniques profonds et des séismes de basse fréquence, indiquant un apport de magma de la période précédente. L’accumulation de pression pousse alors la matière hors du cratère, provoquant une éruption.

Le nombre de tremors harmoniques a diminué par rapport à la période précédente. Cela indique que les vibrations dues au mouvement des fluides (magma, gaz ou vapeur d’eau) sous le mont Lewotobi Laki-laki commencent à diminuer. Le mouvement des fluides et la libération de gaz provenant du magma remplissant les fissures se produisent toujours, mais tendent à s’affaiblir et se situent toujours à de faibles profondeurs, se déplaçant vers la surface.

Les tremblements de terre de basse fréquence ont légèrement augmenté, indiquant une augmentation de l’apport de fluide magmatique du conduit vers la surface, qui se situe à des profondeurs moyennes à faibles.

Le nombre de séismes volcaniques profonds a augmenté, indiquant une intensité accrue de l’activité magmatique dans la chambre magmatique du volcan Lewotobi Laki-laki, à des profondeurs moyennes à profondes.

Les résultats d’une analyse et d’une évaluation complètes de la surveillance visuelle et instrumentale montrent que l’activité visuelle et sismique sur le mont Lewotobi Laki-laki reste relativement élevée, de sorte que le niveau d’activité du mont Lewotobi Laki-laki est toujours fixé au niveau III (SIAGA).

Source et photos : PVMBG.

Mexique , Pico de Orizaba :

Que se passe-t-il avec le volcan Pico de Orizaba ?

Ces derniers jours, des informations ont circulé concernant l’activité du volcan Pico de Orizaba, également connu sous le nom de Citlaltépetl. En réponse, le Centre national de prévention des catastrophes (Cenapred) vous informe de ce qui suit :

Le Pico de Orizaba est-il actif ?

Oui, le Citlaltépetl est un volcan actif ; il est considéré comme tel car il a montré une activité éruptive au cours des 10 000 dernières années. Sa dernière éruption majeure a eu lieu entre 1864 et 1867, lorsque des fumerolles et des émissions de cendres ont été observées.

Est-il actuellement en éruption ?

Non, le volcan n’est pas actuellement en éruption. L’activité actuelle fait partie de son comportement de référence, qui est constant et sans changement significatif depuis 1998, année où le Cenapred a mis en place un système de surveillance qu’il maintient à ce jour.

Quel type d’activité connaît-il actuellement ?

L’activité du Pico de Orizaba se compose principalement de :

Séismes volcano-tectoniques : ils se produisent en moyenne 10 événements par mois, mais ne sont pas perçus par la population.

Variations hydrogéochimiques des sources avoisinantes : elles n’ont pas montré de changements significatifs au cours des 25 dernières années.

Déformations des flancs ou des pentes : elles n’ont pas montré de changements substantiels.

Émission de fumeroles : ceci est normal pour les volcans actifs.

Ce type d’activité est fréquent sur les volcans actifs endormis et ne présente pas de risque immédiat.

Qui surveille le volcan ?

Depuis 1998, le Cenapred maintient un système de surveillance permanente en collaboration avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et l’Université de Veracruz (UV). Ce système comprend :

Trois stations sismiques situées sur les pentes du volcan

Des équipements de mesure continue des déformations utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS)

Des campagnes périodiques d’échantillonnage hydrogéochimique et géodésique

Les données obtenues sont analysées par des spécialistes des trois institutions, ce qui permet d’identifier rapidement tout changement dans l’activité du volcan et de signaler aux autorités compétentes à des fins de protection civile.

Que faire ?

Il n’y a actuellement aucune raison de s’alarmer. Un volcan présentant ces caractéristiques peut rester dans cet état pendant longtemps, voire des centaines ou des milliers d’années, diminuant ou augmentant son activité et manifestant des processus éruptifs d’ampleur variable.

Il est important de se tenir informé par le biais de sources officielles telles que le Cenapred ou la Coordination nationale de la protection civile. Le volcan est surveillé 365 jours par an et tout changement significatif sera signalé rapidement.

Source et photo : Cenapred