27 Septembre 2025.

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Entrée dans une nouvelle période de risque accru d’éruption . Le délai d’attente avant le prochain événement pourrait atteindre 3 mois.

Mise à jour : 25 septembre

Probabilité accrue d’éruption à partir du 27 septembre

Le niveau d’alerte volcanique pour Reykjanes/Svartsengi est relevé de 1 à 2.

Une nouvelle carte des risques est publiée.

Le comportement passé du système volcanique de Svartsengi (depuis décembre 2023) a montré une variabilité des volumes de magma rechargés dans le réservoir de Svartsengi avant le début de l’endiguement/éruption.

L’analyse des événements passés a permis d’estimer la fourchette de volumes probable nécessaire au déclenchement du prochain événement de dyke/éruption.

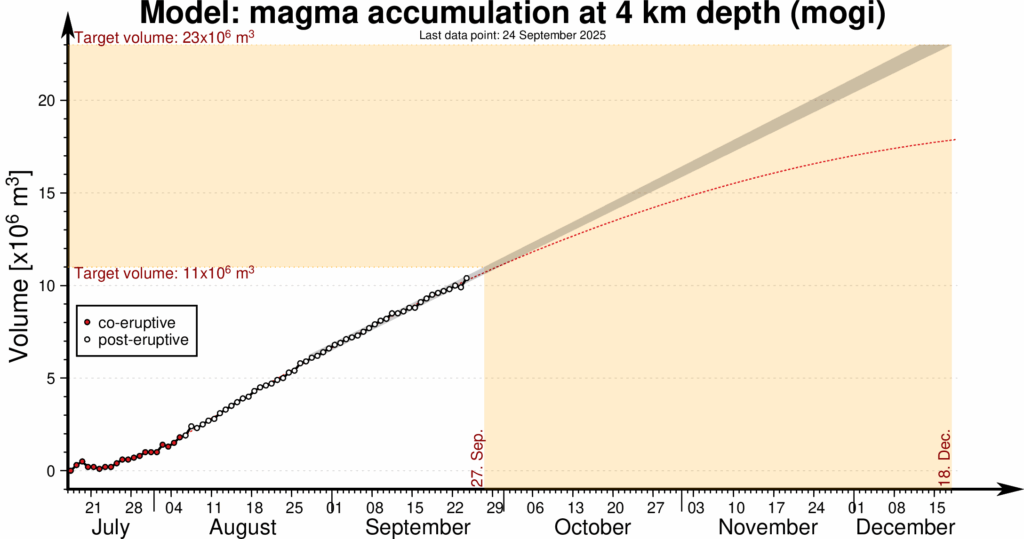

L’utilisation d’un modèle géodésique permet de calculer le temps nécessaire à la recharge de ces volumes spécifiques, en tenant compte des incertitudes associées. À ce jour, on estime que la limite inférieure de 11 millions de m³ sera atteinte le 27 septembre et la limite supérieure de 23 millions de m³ le 18 décembre.

Ce graphique montre l’accumulation de magma à une profondeur de 4 km sous Svartsengi de juillet au 18 décembre 2025. Les points noirs indiquent le volume de magma mesuré après la dernière éruption, tandis que les points rouges indiquent l’accumulation de magma pendant l’éruption.

Le débit d’afflux de magma reste inchangé.

Une fois le volume inférieur atteint, on considère que nous sommes entrés dans une période de forte probabilité d’un nouveau dyke et d’une nouvelle éruption. Une éruption peut survenir à tout moment après l’atteinte de cette limite inférieure. Cette période, du 27 septembre au 18 décembre, représente la prévision à moyen terme. Cette prévision évoluera en fonction des variations du débit d’afflux de magma et sera mise à jour en conséquence. Comme lors des événements précédents, les prévisions à court terme seront émises dès que le réseau de surveillance en temps réel de l’OMI détectera une nouvelle activité indiquant la propagation d’un nouveau dyke.

Pour ces raisons, l’OMI a décidé de relever le niveau d’alerte volcanique pour Reykjanes-Svartsengi de VALS = 1 à VALS = 2 et, en conséquence, l’évaluation des risques pour la zone a été réévaluée et revue à la hausse.

Source : IMO.

Photos : IMO

La Martinique , Montagne Pelée :

Bilan hebdomadaire , Institut de physique du globe de Paris , Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique

Saint-Pierre, le 26 septembre 2025 à 17h00 locales (GMT-4)

L’activité volcanique a fortement augmenté cette semaine avec 2267 séismes d’origine volcanique observés.

Entre le 19 septembre 2025 à 16h00 (TU) et le 26 septembre 2025 à 16h00 (TU), l’OVSM a enregistré :

-2203 séismes de type volcano-tectonique. La plupart de ces séismes, de faible énergie, ont été clairement identifiés comme provenant de l’une des zones sismiquement actives bien connues à la

Montagne Pelée, situées entre 1,0 et 1,4 km de profondeur sous le sommet du volcan.

Cependant, 130 de ces séismes, de plus forte énergie, ont été localisés plus profondément, entre 2,4 km et 4,3 km de profondeur sous le sommet du volcan. Parmi eux, 114 ont une magnitude locale Mlv supérieure à Mlv = 0,5 ; 31 ont une magnitude supérieure à Mlv = 1 ; et le plus important a une magnitude Mlv = 2,16. La sismicité superficielle de type volcano-tectonique est associée à de la micro- fracturation dans l’édifice volcanique, en lien avec la réactivation globale du volcan observée depuis 2019.

-57 séismes de type hybride superficiel, dont 13 localisés entre 1 km et 2 km de profondeur sous les dômes de la Montagne Pelée, dans la même zone que les séismes volcano-tectoniques, et de

magnitude locale comprise entre Mlv = 0,64 et Mlv = 1,49 ; et 1 localisé à 3,2 km de profondeur sous le sommet du volcan, de magnitude Mlv = 1,96. Les signaux sismiques de type hybride sont enrichis en basses fréquences et sont associés à la circulation de fluides pressurisés (gaz, fluides hydrothermaux) dans l’édifice volcanique qui participent à la micro-fracturation.

– 5 séismes de type longue-période superficiel, de faible énergie, localisés dans la même zone que les séismes de type volcano-tectonique. Les séismes longue-période sont caractérisés par des signaux qui contiennent uniquement des basses fréquence, et sont associés à la circulation de fluides dans l’édifice volcanique.

– 2 séismes de type longue-période profond de faible énergie, dont l’un a été localisé à 22 km de profondeur sous l’édifice volcanique. Les séismes longue-période sont caractérisés par des signaux

qui contiennent uniquement des basses fréquences, et sont associés à la circulation de fluides (magma, fluides supercritiques) dans les parties profondes du système magmatique.

Aucun séisme n’a été ressenti par la population. Cependant, plusieurs séismes volcaniques ont une magnitude qui s’approche de celle de séismes susceptibles d’être ressentis par des randonneurs sur la Montagne Pelée.

La semaine précédente, l’OVSM avait enregistré 651 séismes d’origine volcanique. En date du 26 septembre 2025 et durant les 4 dernières semaines écoulées, l’OVSM a donc observé un total de 4033 séismes volcaniques, soit une moyenne de 1008 à 1009 séismes par semaine.

L’énergie sismique libérée par les séismes volcaniques cette semaine montre une augmentation importante.

Sur la base des données en cours de traitement, une estimation préliminaire montre que l’énergie libérée entre le 01/09 et le 26/09 est supérieure à celle libérée entre le 01/01/2025 et le 31/08/2025 (environ 775 MJ contre 740 MJ). Ce niveau d’énergie libérée par les séismes volcaniques est le plus élevé enregistré depuis le début de la réactivation en 2019.

Avec la progression de la profondeur des hypocentres des séismes volcano-tectoniques entre 1 km et 3 km sous le niveau de la mer, les données enregistrées cette semaine suggèrent qu’une connectivité mécanique commence à se développer entre les parties très superficielles du volcan, dans lesquelles la sismicité était jusqu’à présent essentiellement concentrée, et des régions plus profondes dans l’édifice, jusqu’à environ 4 km de profondeur sous la surface. De plus, la localisation des séismes montre une géométrie tubulaire compatible avec la présence d’un conduit volcanique. Néanmoins, les déformations de l’édifice sont très faibles, et ne montrent à ce jour pas d’inflation marquée de la zone sommitale ni d’évidences de déformation plus profonde.

Il n’y a actuellement aucun indice d’activité fumerolienne sur la Montagne Pelée.

Lors des phases de réactivation volcanique de volcans similaires à la Montagne Pelée, il est habituel d’observer une activité sismique variable en intensité et en fréquence, qui peut évoluer rapidement mais aussi cesser rapidement sans évolution majeure du système.

La probabilité d’une activité éruptive à court terme reste faible. Cependant, compte tenu de l’ensemble des observations collectées depuis fin 2018 et de leur nature, et sur la base des observations de l’OVSM-IPGP résumées dans le dernier bulletin mensuel (août 2025) et des données enregistrées au cours des 7 derniers jours, nous ne pouvons pas exclure une évolution de la situation à moyen terme (mois, semaines). Compte tenu des incertitudes intrinsèques à l’anticipation de l’évolution des processus volcaniques, l’activité est suivie de près par l’OVSM-IPGP qui a renforcé ses moyens de surveillance.

Pour plus de détails sur les observations et interprétations de l’activité volcanique sur le plus long terme, se reporter aux bulletins mensuels de l’OVSM.

Le niveau d’alerte volcanique, en accord avec les dispositions prévues par les autorités, est actuellement JAUNE : vigilance.

Source : Direction de l’OVSM-IPGP

Photo : rci.fm

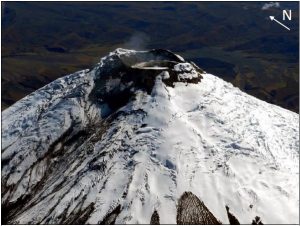

Colombie , Nevado del Ruiz :

Manizales, le 23 septembre 2025, 16h30

Concernant la surveillance de l’activité du volcan Nevado del Ruiz, le Service géologique colombien (SGC), entité rattachée au ministère des Mines et de l’Énergie, indique que :

Durant la semaine du 16 au 22 septembre 2025, le volcan a continué de présenter un comportement instable. Par rapport à la semaine précédente, les principales variations des paramètres surveillés ont été :

– La sismicité liée à la dynamique des fluides dans les conduits volcaniques a diminué, avec une diminution du nombre de séismes enregistrés et de l’énergie sismique libérée, en particulier pour les signaux de courte durée. Cette semaine, des signaux de longue durée ont de nouveau été enregistrés, ce qui n’avait pas été observé depuis le 7 septembre. Les niveaux d’énergie des signaux sismiques étaient majoritairement faibles, voire modérés, et les événements associés à des émissions de cendres ont montré une augmentation de l’énergie sismique. Les caméras (classiques ou thermographiques) utilisées pour surveiller le volcan et les rapports des responsables du Parc national naturel de Los Nevados (PNN) ont confirmé plusieurs émissions de cendres pulsées et des variations de la température apparente des matériaux émis.

– L’activité sismique associée aux processus de fracturation rocheuse au sein de l’édifice volcanique a diminué, tant en nombre de séismes enregistrés qu’en énergie sismique libérée. Les séismes ont été principalement localisés dans le cratère Arenas, à une profondeur inférieure à 2 km, mesurée depuis le sommet du volcan. Dans une moindre mesure, une activité sismique a été enregistrée sur les flancs Sud-Sud-Est, Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest du volcan, à des distances comprises entre 1 km et 10 km du cratère Arenas. Le séisme survenu le 18 septembre à 15 h 24, d’une magnitude de 1,1, a été l’événement le plus important de la semaine. Il a été localisé dans le cratère Arenas, à une profondeur inférieure à 1 km.

De plus, le 20 septembre, une activité sismique liée à l’activité du dôme de lave (protubérance ou monticule) situé au fond du cratère a été enregistrée. Elle se caractérise par de faibles niveaux d’énergie, tant en termes de nombre d’événements que d’énergie sismique libérée.

L’émission de vapeur d’eau et de gaz volcaniques, principalement du dioxyde de soufre (SO₂), dans l’atmosphère par le cratère Arenas a montré une certaine variabilité tout au long de la semaine. Les valeurs estimées du flux associé au dégazage de SO₂ ont légèrement augmenté par rapport à celles enregistrées la semaine précédente.

La hauteur verticale de la colonne de gaz, de vapeur d’eau ou de cendres est généralement restée inférieure aux 600 m mesurés au-dessus du sommet du volcan et a atteint une hauteur maximale de 1 000 m. Lors de la dispersion, la hauteur maximale a atteint 1 200 m, une valeur mesurée lors de l’émission de cendres enregistrée le 18 septembre à 4 h 23. Au cours de la semaine, la direction de la dispersion a été orientée vers le flanc Nord-Ouest du volcan et, dans une moindre mesure, vers les flancs Ouest-Nord-Ouest et Ouest-Sud-Ouest. En raison de cette direction préférentielle des vents, des retombées de cendres ont eu lieu dans le secteur de Tumbas, dans le parc national.

– Lors de la surveillance des anomalies thermiques au fond du cratère Arenas à l’aide de plateformes de surveillance par satellite, la détection a été limitée par la persistance de conditions atmosphériques de forte couverture nuageuse dans la zone volcanique. Cependant, des anomalies de faible énergie ont été signalées.

Source et photo : SGC

Indonésie , Marapi :

Le mont Marapi a présenté une éruption le vendredi 26 septembre 2025 à 18h31 (heure locale). Une colonne de cendres a été observée à environ 1 000 m au-dessus du sommet (environ 3 891 m d’altitude). La colonne de cendres, de couleur blanche à grise, était dense et se déplaçait vers l’Est. Cette éruption a été enregistrée par sismographe avec une amplitude maximale de 30,4 mm et une durée de 46 secondes.

AVIS D ‘OBSERVATION DU VOLCAN POUR L’AVIATION – VONA

Émis le : 26 septembre 2025

Volcan : Marapi (261140)

Code couleur actuel pour l’aviation : ORANGE

Code couleur précédent pour l’aviation : orange

Source : Observatoire du volcan Marapi

Numéro d’avis : 2025MAR076

Localisation du volcan : S 0 °C 22 min 52 s E 100 °C 28 min 23 s

Zone : Sumatra occidental, Indonésie

Altitude du sommet : 2891 m (9251 ft)

Résumé de l’activité volcanique :

Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 11 h 31 UTC (18 h 31 heure locale).

Hauteur du nuage volcanique :

La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres se situe à environ 3 891 m (12 451 ft) au-dessus du niveau de la mer ou 1 000 m (3 200 ft) au-dessus du sommet. Cette altitude pourrait être supérieure à celle observée clairement. Source des données d’altitude : observateur au sol.

Autres informations sur le nuage volcanique :

Nuage de cendres se déplaçant vers l’Est. Les cendres volcaniques observées sont blanches à grises. Leur intensité est importante.

Remarques :

Éruption enregistrée sur un sismogramme avec une amplitude maximale de 30,4 mm et une durée maximale de 46 secondes.

Source et photo : Magma Indonésie .

Guatemala , Fuego :

Conditions atmosphériques : Dégagé

Vent : Est

Précipitations : 20,1 mm

Activité

Un faible dégazage est observé au-dessus du cratère, atteignant une hauteur de 200 mètres et se dispersant vers l’Ouest. Des explosions de type strombolien, faibles à modérées, sont enregistrées à une fréquence de 6 à 9 par heure, générant des colonnes de gaz et de cendres atteignant 4 800 mètres d’altitude. Les cendres se dispersent sur une distance de 8 à 10 km vers l’Ouest. De fines retombées de cendres se produisent sur les localités situées sur le flanc Sud-Ouest.

L’activité explosive génère également des grondements, des ondes de choc et des bruits similaires à ceux des réacteurs, dus aux gaz continuellement expulsés. Pendant la nuit et au petit matin, une incandescence peut être observée émanant du cratère. En présence de pluie l’après-midi et le soir, des lahars faibles et modérés peuvent se former, descendant dans les différents ravins du volcan. Par conséquent, suivez les recommandations du bulletin BEFGO-013-2025.

Source : Insivumeh

Photo : Diego Rizzo . ( archive)