22 Février 2025.

Hawaii , Kilauea :

Vendredi 21 février 2025, 9h46 HST (vendredi 21 février 2025, 19h46 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » W,

Altitude du sommet : 4091 pieds (1247 m)

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur actuel pour l’aviation : ORANGE

Résumé de l’activité :

L’éruption du sommet du Kīlauea s’est interrompue à 9h18 HST le 20 février. Les estimations préliminaires suggèrent qu’un nouvel épisode éruptif pourrait commencer dès le dimanche 23 février dans le parc national des volcans d’Hawaï.

L’épisode 10 de l’éruption en cours du cratère Halemaʻumaʻu s’est terminé brusquement à 9h18 HST le 20 février après environ 13 heures d’activité éruptive. L’éruption actuelle du Kīlauea dans le cratère Halemaʻumaʻu à l’intérieur de Kaluapele (la caldeira sommitale) a commencé le 23 décembre 2024. Il y a eu 10 épisodes de fontaines de lave séparés par des pauses d’activité. Toute activité éruptive reste dans le parc national des volcans d’Hawaï. Aucune activité significative n’a été constatée le long de la zone de rift Est ou de la zone de rift Sud-Ouest du Kīlauea.

Les dangers actuels comprennent les émissions de gaz volcaniques et le verre volcanique emporté par le vent (cheveux de Pele) qui peuvent avoir un impact sur le parc national des volcans d’Hawaï et les communautés voisines.

Aperçu de l’épisode 10 de l’éruption en cours du cratère Halemaʻumaʻu le matin du 20 février 2025. L’épisode 10 s’est terminé plus tard dans la matinée à 9 h 18 HST, après un peu moins de 13 heures de coulées de lave. Cette photo montre des fontaines de lave dans l’évent Nord alimentant des coulées de lave qui ont recouvert environ 75 % du sol du cratère Halemaʻumaʻu dans la partie Sud de Kaluapele (caldeira du Kilauea).

Observations au sommet :

Les coulées et fontaines de lave ont cessé de jaillir des évents du cratère Halemaʻumaʻu vers 9 h 18 HST le 20 février. Les coulées de lave de l’épisode 10 ont couvert environ 75 % du sol du cratère Halemaʻumaʻu. Des taches de lueur orange peuvent encore être observées sur le sol du cratère la nuit, alors que la lave émise continue de refroidir. Les évents continuent de se dégazer et de briller la nuit, indiquant que du magma reste à des niveaux peu profonds dans l’évent.

L’inclinaison du sommet a rapidement changé, passant de la déflation à l’inflation, et les tremors sismiques ont diminué, à peu près au même moment où les fontaines de lave ont cessé d’émerger le 20 février. L’inclinomètre Uēkahuna (UWD) a enregistré environ 2 microradians d’inclinaison inflationniste depuis la fin de l’épisode 10. Les tremors sismiques ont diminué de manière significative à la fin de l’épisode 10, mais restent au-dessus du niveau de fond. Un petit tremblement de terre a été enregistré dans la région du sommet au cours des dernières 24 heures.

Les émissions de gaz volcaniques restent élevées. Sur la base des mesures effectuées lors des épisodes et des pauses précédents, les taux d’émission de dioxyde de soufre (SO2) devraient être d’environ 1 000 t/j pendant la pause actuelle. Un taux d’émission de SO2 de 1 200 t/j a été mesuré environ six heures avant le début de l’épisode 10 le 19 février.

Observations dans la zone de rift :

Les taux de sismicité et de déformation du sol restent très faibles dans la zone de rift Est et la zone de rift Sud-Ouest, sans activité sismique significative au cours des dernières 24 heures. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) de la zone de rift Est restent inférieures à la limite de détection.

Source : HVO

Photo : USGS / L. Gallant.

Alaska / Iles Aléoutiennes , Atka :

Une petite et brève explosion s’est produite sur le complexe volcanique d’Atka à 19h26 AKST le 20 février (4h26 UTC le 21 février) et en réponse, le code couleur de l’aviation et le niveau d’alerte volcanique ont été augmentés à ORANGE/ATTENTION hier soir. La sismicité est restée très faible après cet événement et aucune autre explosion n’a été détectée. En conséquence, le code couleur de l’aviation et le niveau d’alerte volcanique ont été abaissés à JAUNE/AVIS ce matin.

Une analyse plus approfondie des données géophysiques confirme la source de l’explosion comme étant la région du lac sommital du volcan Korovin, l’un des volcans du complexe volcanique d’Atka, et les données satellite d’hier soir ne montrent aucune preuve de matière chaude à la surface. Notre interprétation est qu’il s’agissait d’une explosion provoquée par la vapeur, causée par la surpression de la calotte souterraine sous le lac. Ce type d’explosion singulière est courant sur le volcan Korovin. De petites quantités de cendres ont probablement jailli à proximité immédiate de l’évent, mais cela n’a pas été confirmé. D’autres explosions sont possibles dans un avenir proche, mais peu probables.

Des capteurs sismiques et infrasons locaux ainsi que des webcams sont utilisés pour surveiller le complexe volcanique d’Atka. Le réseau de capteurs locaux est complété par des réseaux régionaux de capteurs d’infrasons et de foudre, ainsi que par des données satellite.

Source : AVO

Photo : Clifford, Roger

Indonésie , Merapi :

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU MONT MERAPI , Du 14 au 20 février 2025

RÉSULTAT D’OBSERVATION

Visuel

Le temps autour du mont Merapi est généralement ensoleillé le matin et le soir, tandis que pendant la journée , il est brumeux. Une fumée blanche, d’épaisseur mince à épaisse, pression faible à modérée, avec une hauteur de fumée de 150 m a été observée depuis le poste d’observation du mont Merapi de Babadan le 19 février 2025 à 07h30 WIB. Cette semaine, des avalanches de lave ont été observées 64 fois au Sud-Ouest (en amont de Kali Bebeng) jusqu’à un maximum de 1 900 m, 17 fois en amont de Kali Krasak jusqu’à un maximum de 1 700 m et 57 fois à l’Ouest (en amont de Kali Sat/Putih) jusqu’à un maximum de 1 900 m. Le point chaud le plus élevé du dôme Sud-Ouest a été mesuré à 247,4 oC, soit une température supérieure à la mesure précédente. On a observé que la morphologie du dôme Sud-Ouest avait changé en raison de l’activité des coulées de lave. Pour le dôme central, aucun changement morphologique significatif n’a été observé. Dans le dôme central, le point chaud mesuré était de 228,8 oC, relativement identique à la mesure précédente. D’après l’analyse des photos aériennes, le dôme Sud-Ouest a connu une augmentation de volume à 3 546 200 m3. Pendant ce temps, le volume mesuré du dôme central reste à 2 360 700 m3.

Sismicité

Cette semaine, la sismicité du mont Merapi a enregistré :

167 tremblements de terre multi-phasés (MP),

803 tremblements de terre d’avalanches (RF),

2 tremors,

6 Séismes tectonique (TT).

L’intensité des tremblements de terre cette semaine est encore assez élevée.

Déformation

La déformation du mont Merapi surveillée à l’aide de l’EDM et du GPS cette semaine n’a montré aucun changement significatif.

Pluie et lahars

Cette semaine, il a plu au poste d’observation du mont Merapi avec l’intensité de précipitations la plus élevée de 39 mm/heure pendant 40 minutes au poste de Babadan le 15 février 2025 et il y a eu un rapport d’une augmentation du débit dans la Kali Kuning et la Kali Gendol.

Conclusion

Sur la base des résultats des observations visuelles et instrumentales, il est conclu que :

L’activité volcanique du mont Merapi est encore assez élevée sous forme d’éruptions effusives. Le statut de l’activité est défini au niveau « SIAGA ».

Source : BPPTKG

Photo : Andi volcanist via Margrethe Bonde / FB

Chili , Lascar :

Sismologie

L’activité sismologique de la période a été caractérisée par l’enregistrement de :

33 événements sismiques de type VT, associés à la fracturation rocheuse (Volcano-Tectonique). Le tremblement de terre le plus énergétique avait une valeur de magnitude locale (ML) égale à 2,2, situé à 1,2 km au Sud-Sud-Est du bâtiment volcanique, à une profondeur de 4,4 km par rapport au cratère.

43 événements sismiques de type LP, associés à la dynamique des fluides au sein du système volcanique (Longue Période). La taille du plus grand tremblement de terre estimée à partir du paramètre de déplacement réduit (DR) était égale à 10 cm2.

Géochimie des fluides

Les données d’émissions de dioxyde de soufre (SO2) obtenues à l’aide de l’équipement de spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS), correspondant à la station Emú, située à 6 km à l’Est-Sud-Est (ESE) du cratère actif, ont montré une valeur moyenne de flux de SO2 de 340 t/j, avec une valeur quotidienne maximale de 342 t/j le 8 février.

Depuis le 6 février, 9 anomalies ont été détectées sur les images satellites obtenues par l’Instrument de Surveillance Troposphérique (TROPOMI), dans les émissions de dioxyde de soufre (SO2) dans l’atmosphère dans les zones proches du volcan. Le 12 février, la valeur maximale d’émission a été enregistrée, atteignant 1 091 tonnes de masse de SO2. Il convient de noter que par la suite, en dehors de la période de référence, les valeurs élevées ont continué. Ces données ont été publiées par le projet Mounts et Global Sulfur Dioxide Monitoring.

Géodésie

Les données obtenues par le réseau géodésique, composé de trois stations GNSS et qui permet de détecter les déformations du système volcanique, indiquent que :

– On estime que les taux de déformation horizontale et verticale sont faibles et ne dépassent pas 0,3 cm/mois. – Augmentation de la distance entre les stations traversant le système volcanique, à un rythme de 0,2 cm/mois.

Concernant les images radar et InSAR, disponibles sur la plateforme mounts-project . com , il n’y a aucune preuve d’un quelconque signal pouvant indiquer une déformation de l’édifice volcanique.

Anomalies thermiques par les satellites

Au cours de la période, des alertes thermiques ont été enregistrées dans la zone associée au volcan, selon le traitement analytique des images satellites Sentinel 2-L2A, en combinaison de fausses bandes de couleurs, une anomalie de radiance est observée le 6 février, dans Landsat le 8 février et la plateforme MIROVA , enregistre 1 Mw dans VIIRS le 10 février.

Caméras de surveillance

Les images des caméras de surveillance installées à proximité du volcan ont enregistré une variation significative de la colonne de dégazage à partir du 6 février, avec des hauteurs atteignant 2 040 m au-dessus du niveau du cratère le 6 février et un maximum pendant la période évaluée de 2 080 m le 9 février. Au 13 février, les conditions météorologiques ne permettaient pas d’observer le volcan. En dehors de la période rapportée dans ce rapport, le dégazage se poursuit à une altitude plus basse, avec une couleur blanche et une couverture neigeuse dans la zone du cratère.

Analyse géomorphologique par satellite

D’après les images satellite Planet Scope Scene (résolution spatiale de 3 m), aucun changement morphologique n’est identifié dans le système volcanique. Il convient de noter que le changement dans le modèle de dégazage observé à travers les caméras de surveillance peut être observé, qui a commencé le 6 février et s’est poursuivi jusqu’à la date de publication de ce rapport.

Au cours de la période évaluée, un changement dans l’activité volcanique a été identifié, enregistrant une augmentation de différents paramètres de surveillance. Ces changements sont liés à des augmentations notables de l’enregistrement des émissions de SO2 dans l’atmosphère, atteignant une valeur maximale de 1 MW le 10 février dans les anomalies thermiques (bien qu’avant cette période des anomalies de moindre puissance aient été enregistrées), l’ apparition d’éclats dans le cratère actif du volcan et de colonnes de dégazage dépassant 2 000 m au-dessus du niveau du cratère. Cette situation a conduit à un changement d’alerte technique volcanique le 12 février, voir REAV du 12 février 2025_16:00 HL . Il convient de noter que, durant les derniers jours de la quinzaine, l’augmentation susmentionnée des émissions de SO2 dans l’atmosphère s’est poursuivie, sans variations significatives des autres indicateurs de surveillance. l’enregistrement de sismicité reste faible, mais certaines caractéristiques des formes d’ondes sismiques présentent des similitudes avec celles survenues pendant la crise de la période 2022-2023. Ce qui précède indique que le système reste au-dessus de son seuil d’activité de base, par conséquent, son alerte technique reste à :

ALERTE TECHNIQUE JAUNE : Changements dans le comportement de l’activité volcanique

Observation:

Une zone d’impact potentielle de 1 km du centre du cratère actif est envisagée, sans exclure d’éventuels matériaux pyroclastiques dépassant cette zone.

Source : Sernageomin

Photo : Myguidechile . com

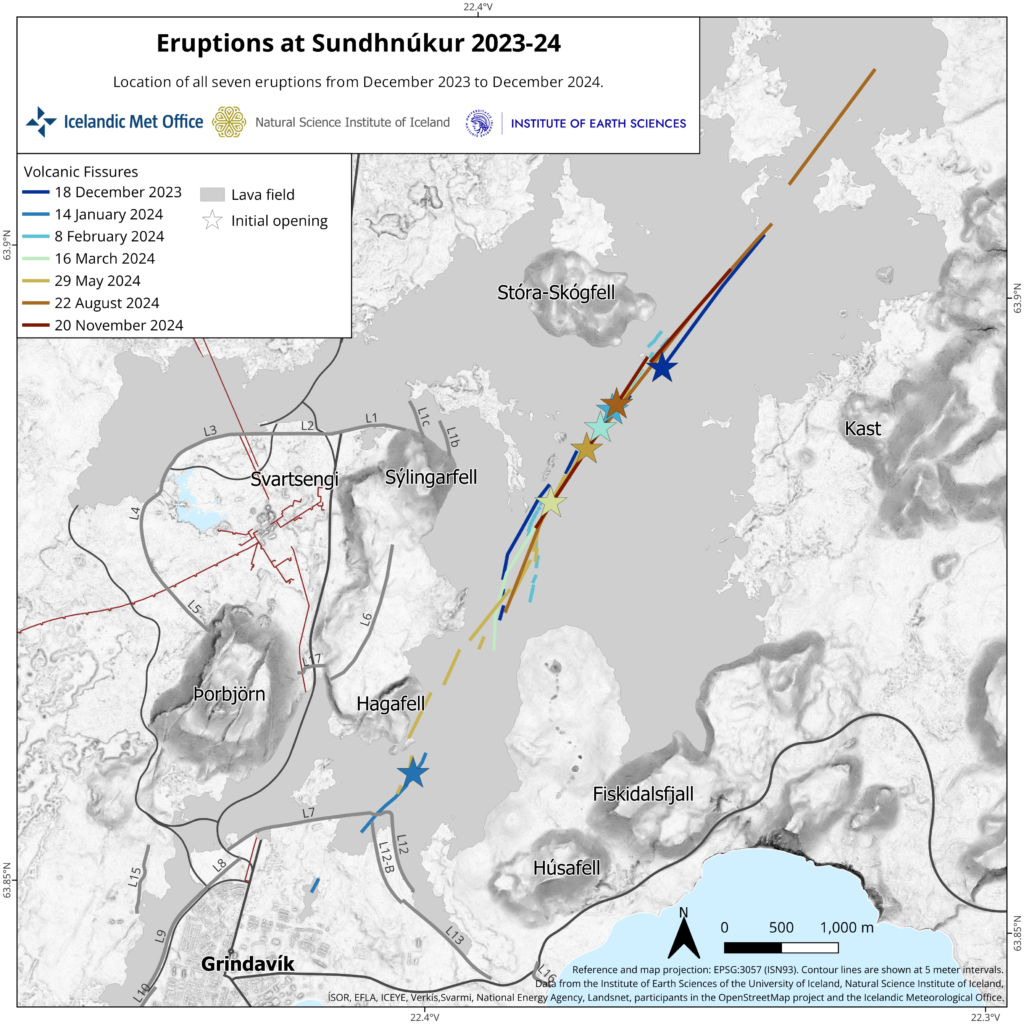

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Risque accru d’éruption volcanique dans la chaîne de cratères de Sundhnúk. Il faut s’attendre à une éruption volcanique à très court terme.

Mise à jour le 21 février à 11h50

Les calculs du modèle mis à jour montrent que l’accumulation de magma sous Svartsengi a atteint le même volume que celui qui a été émis lors de la dernière éruption

Il faut partir du principe qu’une éruption volcanique peut survenir à très court terme.

Il est fort probable que le magma sorte en premier dans la zone située entre Sundhnúkur et Stóra-Skógfell.

La zone touchée par une éruption volcanique est déterminée par l’extension des fissures vers le Nord ou vers le Sud.

L’évaluation des risques a été mise à jour et le niveau de risque a été augmenté dans trois domaines.

Les calculs du modèle mis à jour montrent que la quantité de magma qui s’est accumulée sous Svartsengi est désormais aussi importante qu’elle l’était avant l’éruption qui a commencé le 20 novembre de l’année dernière.

Sur la base des événements précédents dans la série de cratères Sundhnúk, on peut donc supposer qu’il existe une probabilité croissante que le prochain événement commence dans quelques jours ou semaines.

Si une éruption se produit, ce sera la huitième éruption dans la série de cratères Sundhnúk depuis décembre 2023. En raison de ces événements répétés où des tunnels de magma et des fissures volcaniques se sont formés, la tension dans la croûte terrestre a diminué à chaque événement. Cela signifie que moins de tremblements de terre et de plus faible intensité sont mesurés dans la région au cours des semaines et des jours précédant une éruption qu’ils ne l’étaient avant les premières éruptions.

On s’attend à un préavis d’éruption très court, de 30 minutes seulement. Les signes observés lorsque le magma cherche la surface sont des essaims de petits tremblements de terre intenses dans la série de cratères de Sundhnúk, des changements de pression dans les forages du HS Orka à Svartsengi, la déformation des câbles à fibres optiques et la déformation de surface observée dans les mesures GPS en temps réel.

La carte montre l’emplacement de la première ouverture de fissure (étoile) et la longueur des fissures volcaniques dans les sept éruptions qui se sont produites dans la rangée de cratères de Sundhnúkur depuis décembre 2023.

Des tremblements de terre ont eu lieu la nuit dernière dans la chaîne de cratères de Sundhnúk

Vers 19h50 hier soir, plusieurs tremblements de terre ont été mesurés sur une période de quelques minutes dans la zone entre Sundhnúkur et Stóra-Skógfell, ce qui pourrait être le signe du début d’une éruption de magma. La surveillance 24 heures sur 24 du Bureau météorologique n’a détecté aucun autre signe sur les systèmes de mesure indiquant qu’une coulée de magma avait commencé.

Une activité sismique similaire a été observée dans ces zones le 4 novembre de l’année dernière, et une éruption a commencé le 20 novembre.

Rien dans les données de l’Office météorologique islandais n’exclut la possibilité d’une éruption au Sud ou au Nord d’Hagafell. Dans un tel cas, la lave pourrait atteindre Nesvegur et Suðurstrandarvegur en moins d’une heure et demie. Une coulée de lave pourrait potentiellement bloquer toutes les voies d’évacuation terrestres hors de Grindavík dans environ 6 heures.

Source : IMO

Photos : Siggi Anton , IMO.