27 Novembre 2025.

Ethiopie , Hayli Gubbi :

Un panache de cendres issu de la première éruption explosive enregistrée à Hayli Gubbi a été détecté par satellite vers 11h30 le 23 novembre. Selon un reportage, des habitants ont décrit avoir entendu une forte détonation et ressenti une onde de choc ; une explosion a été entendue à 50 km de Semera (190 km au Sud du Hayli Gubbi). Le panache de cendres s’est rapidement élevé à 13,7 km d’altitude, puis a atteint 15,2 km. Vers 14h00, les données satellitaires ont montré que le panache se propageait dans la haute troposphère et contenait environ 220 000 tonnes de dioxyde de soufre. Une série d’images satellitaires a montré le panache de cendres supérieur dérivant vers l’Est-Nord-Est. Ces images ont également révélé un nuage de matériaux pyroclastiques de plus basse altitude se déplaçant vers le Nord sur environ 130 km et s’étendant latéralement sur environ 60 km.

Ce panache semblait se situer au ras du sol ou à proximité immédiate, et suivait le relief, suggérant qu’il s’agissait de la phase diluée d’un courant de densité pyroclastique. Des photos diffusées dans les médias montraient des panaches de cendres s’élevant d’un terrain plat à une certaine distance du cratère, ce qui correspond à des matériaux provenant d’un courant de densité pyroclastique, bien que le lieu exact des photos soit inconnu. Les médias ont rapporté que de nombreux villages environnants, dont Afdera (à 28 km à l’Ouest), étaient recouverts de cendres ; aucun décès n’a été signalé. Plusieurs vols ont été annulés ou déroutés dans différents pays de la région. Bien que le VAAC de Toulouse ait indiqué que l’activité éruptive avait cessé vers 23h00, un important panache de cendres, riche en dioxyde de soufre, persistait au-dessus du Yémen, tandis que des cendres de basse altitude continuaient de dériver au-dessus de l’Éthiopie.

Le VAAC de Toulouse a indiqué qu’à 0 h 57 le 24 novembre, un important nuage de cendres et de dioxyde de soufre était présent au-dessus du Yémen et d’Oman. À 10 h 58, le panache se situait entre Oman et le Pakistan, se déplaçant vers l’Est-Nord-Est à des altitudes de 7,6 à 13,7 km. À 17 h, un vaste nuage de cendres s’étendait vers l’Est sur le Sud du Pakistan et le Nord-Est de l’Inde, avec un possible panache de cendres remises en suspension atteignant 4,6 km d’altitude, détecté près du golfe d’Aden. À 23 h, le nuage de cendres était détecté au-dessus du Nord de l’Inde (au-dessus de Delhi, à 4 130 km au Nord-Est) et se déplaçait rapidement vers la Chine. Les médias ont rapporté des perturbations du trafic aérien en Inde le 25 novembre.

D’après les rapports d’intervention du Centre britannique d’observation et de modélisation des séismes, des volcans et de la tectonique (COMET), l’activité explosive survenue sur l’ Erta Ale (à 12 km au Nord-Ouest) le 15 juillet s’est accompagnée d’une intrusion de magma le long d’un dyke qui s’est propagé vers le Sud-Est en direction du Hayli Gubbi. Les images satellites Sentinel du 16 juillet ont révélé une ligne de fissures éruptives à l’origine de coulées de lave à l’extérieur de la caldeira Sud de l’Erta Ale (à 6 km au Sud des cratères d’effondrement Nord). Un autre groupe de quatre fissures s’est ouvert plus loin dans le rift, vers le Sud-Est, la plus éloignée se situant à seulement 2 km du cratère du Hayli Gubbi. Aucun lac de lave n’a été observé dans les cratères d’effondrement après le 18 juillet, mais les données satellitaires ont indiqué un soulèvement de la région entre le 21 juillet et le 3 août, et un nuage blanc anormal a été observé à l’intérieur du cratère du Hayli Gubbi le 25 juillet. Les données satellitaires ont montré que le panache blanc recouvrait le fond du cratère sur la plupart des images (plusieurs par mois) au moins jusqu’au 18 novembre.

Sources : Centre consultatif sur les cendres volcaniques de Toulouse (VAAC), Copernicus, Associated Press, Centre britannique d’observation et de modélisation des séismes, des volcans et de la tectonique (COMET), Gulf News, Simon Carn, Bureau de communication de l’Afar, The Week, Hindustan Times , GVP.

Photos : Kagura Sarutobi , Seifegebreil Shifferaw , Volcanews via Bernard Duyck ,

Japon , Sakurajima :

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a signalé une activité éruptive continue dans le cratère Minamidake ( sur le volcan Sakurajima de la caldeira d’Aira) du 17 au 24 novembre, avec 25 éruptions et huit explosions. L’incandescence nocturne du cratère était visible sur les images des webcams. Les émissions de dioxyde de soufre ont été qualifiées d’extrêmement élevées, atteignant en moyenne 3 500 tonnes par jour le 17 novembre. Des explosions ont été enregistrées à 5 h 54 le 17 novembre, à 7 h 17, 7 h 32 et 23 h 05 le 18 novembre, à 18 h 14 le 19 novembre, à 0 h 27 et 19 h 29 le 21 novembre, et à 21 h 20 le 24 novembre.

Les panaches de cendres de la plupart des explosions se sont élevés entre 400 et 2 400 m au-dessus du rebord du cratère et ont dérivé vers le Sud-Est et l’Est ; aucune émission n’était visible lors de l’explosion du 24 novembre, probablement en raison des conditions météorologiques. La plupart des explosions ont projeté des blocs de taille relativement importante, voire importante, jusqu’à 1 km de l’évent. Les éruptions survenues du 17 au 19 novembre et le 21 novembre ont produit des panaches de cendres s’élevant jusqu’à 2,1 km au-dessus du rebord du cratère et dérivant vers l’Est et le Sud-Est. Le niveau d’alerte est resté à 3 (sur une échelle de 5) et le public a été invité à la prudence dans un rayon de 2 km autour des cratères Minamidake et Showa.

Sources : Agence météorologique du Japon (JMA) , GVP.

Photo : Kumiko Nagai.

Islande , Péninsule de Reykjanes :

L’accumulation de magma sous Svartsengi se poursuit , Mise à jour : 25 novembre 2025

Points clés

Le rythme d’accumulation de magma sous Svartsengi est resté relativement stable ces deux dernières semaines.

La probabilité d’une intrusion magmatique et d’une éruption demeure élevée dans les semaines à venir.

Il est impossible d’estimer la date de la prochaine éruption avec une précision supérieure à quelques mois.

L’évaluation des risques reste inchangée jusqu’au 9 décembre.

Évaluation de la probabilité d’une nouvelle intrusion magmatique et d’une éruption, basée sur les résultats de la modélisation :

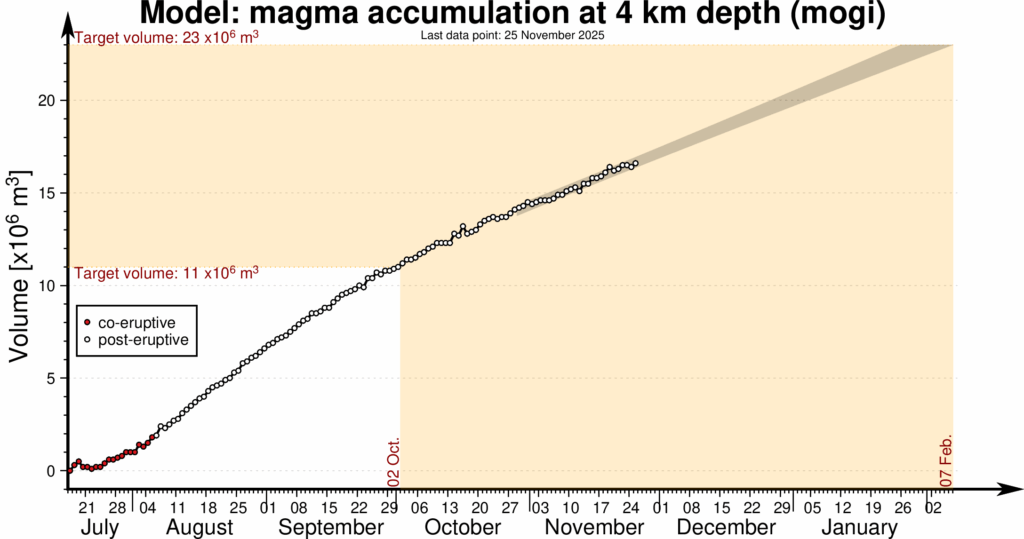

Le soulèvement et l’accumulation de magma sous Svartsengi se poursuivent. Le rythme d’afflux de magma est resté relativement stable ces deux dernières semaines. Les résultats de la modélisation indiquent qu’environ 16 à 17 millions de m³ de magma se sont accumulés sous Svartsengi depuis la dernière éruption en juillet.

Vue sur les cratères de Sundhnúkur depuis la montagne Þorbjörn, péninsule de Reykjanes, Islande

La quantité de magma ayant pénétré dans la chaîne de cratères de Sundhnúksgígar depuis Svartsengi lors de l’éruption du 16 juillet a été estimée entre 11 et 13 millions de m³. Compte tenu des éruptions précédentes le long de cette chaîne, la probabilité d’une nouvelle intrusion magmatique et d’une nouvelle éruption augmenterait lorsqu’un volume de magma sensiblement équivalent à celui évacué lors de l’événement précédent se serait réaccumulé sous Svartsengi.

Début octobre, les résultats de modélisation indiquaient qu’environ 11 millions de m³ de magma s’étaient réaccumulés sous Svartsengi. Dès lors, une période – toujours en cours – a débuté durant laquelle la probabilité d’une nouvelle intrusion magmatique et d’une nouvelle éruption est considérée comme élevée.

Un ralentissement de l’accumulation de magma accroît l’incertitude quant à la date de la prochaine éruption.

Avant les éruptions le long de la chaîne de cratères de Sundhnúksgígar, le taux d’accumulation de magma a varié. L’apport actuel de magma dans la zone de stockage sous Svartsengi est estimé à environ 1 m³/s. La modélisation des données géodésiques montre que le débit global a diminué progressivement depuis le début de l’activité en 2023. Plus l’accumulation est lente, plus il devient difficile d’estimer la date de la prochaine éruption. En l’état actuel des connaissances sur les éruptions le long de la chaîne de cratères de Sundhnúksgígar, il est impossible de prédire la date de la prochaine éruption avec une précision supérieure à quelques mois.

L’expérience des éruptions récentes a également montré qu’une faible variation du taux d’accumulation suffit à décaler de plusieurs semaines la date de la prochaine éruption potentielle. L’incertitude quant à la date du prochain événement est donc considérable, et la période actuelle d’accumulation de magma pourrait se prolonger.

Le volume de magma ayant alimenté le réservoir de Svartsengi avant les quatre dernières éruptions de la chaîne de cratères de Sundhnúkagígar a été estimé à 23 millions de m³ maximum. Si un volume similaire doit être injecté avant le déclenchement de la prochaine éruption, et en supposant que le taux d’accumulation actuel reste inchangé, ce volume maximum serait atteint début février 2026. Le graphique illustre l’accumulation de magma sous Svartsengi depuis la dernière éruption de la chaîne de cratères de Sundhnúkagígar.

Source : IMO.

Photos : Jakub Hałun , IMO.

Indonésie , Ibu :

Le mont Ibu a présenté une éruption le jeudi 27 novembre 2025 à 15 h 00 (heure locale). Une colonne de cendres a été observée à environ 700 m au-dessus du sommet (soit environ 2 025 m d’altitude). Cette colonne était blanche et d’intensité modérée à forte , orientée vers l’Est et le Sud-Est. Au moment de la rédaction de ce document, l’éruption était toujours en cours.

Observations sismiques

125 séismes d’éruptions d’amplitudes de 12 à 28 mm et de durées de 31 à 68 secondes.

2 séismes d’avalanche d’amplitudes de 2 mm et de durées de 37 à 45 secondes.

4 séismes d’émissions d’amplitudes de 5 à 10 mm et de durées de 32 à 46 secondes.

15 tremorss harmoniques d’amplitudes de 2 à 28 mm et de durées de 33 à 133 secondes.

119 séismes de basse fréquence d’amplitudes de 2 à 12 mm et de durées de 17 à 29 secondes.

143 séismes volcaniques superficiels d’amplitudes de 2 à 8 mm et de durées de 7 à 21 secondes.

1 séisme volcanique profond d’amplitudes de 3 mm et de durées de 1,3 et 18 secondes.

Cinq séismes tectoniques locaux d’amplitudes comprises entre 2 et 14 mm, et d’une durée de 26 à 35 secondes.

Vingt-quatre séismes tectoniques distants d’amplitudes comprises entre 2 et 20 mm, et d’une durée comprise entre 37 et 170 secondes.

Recommandations

1. Il est conseillé aux résidents vivant aux alentours du mont Ibu et aux visiteurs/touristes de s’abstenir de toute activité dans un rayon de 2 km et sur une distance de 3,5 km en direction de l’ouverture du cratère, dans la partie Nord du cratère actif du mont Ibu.

Source et photo : Magma Indonésie.

Colombie , Chiles / Cerro Negro :

San Juan de Pasto, le 25 novembre 2025, 17h10

Concernant le suivi de l’activité du complexe volcanique Chiles-Cerro Negro (CVCCN), le Service géologique de Colombie (SGC), organisme rattaché au ministère des Mines et de l’Énergie, rapporte ce qui suit :

Durant la période du 18 au 24 novembre 2025, les principales variations des paramètres suivis par rapport à la semaine précédente ont été les suivantes :

● L’activité sismique continue de diminuer en fréquence, avec une légère augmentation de l’énergie libérée. La sismicité liée à la fracturation des roches a prédominé, avec quelques séismes associés à la dynamique des fluides également enregistrés.

● La sismicité liée à la fracturation des roches a été localisée en-dessous du volcan Chiles, dans un rayon de 2 km, à des profondeurs comprises entre 1 et 5 km, avec une magnitude maximale de 2,7.

Aucun de ces séismes n’a été ressenti.

● Les données relatives à la déformation volcanique, issues des capteurs satellitaires, des stations GNSS et des inclinomètres, continuent de montrer des variations dans la zone volcanique.

Sur la base de l’évaluation et de la corrélation des paramètres surveillés, le Service géologique de Colombie (SGC) recommande de suivre de près son évolution grâce aux bulletins hebdomadaires et autres informations diffusées par ses canaux officiels, ainsi qu’aux instructions des autorités locales et départementales et de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD).

L’activité volcanique demeure au niveau d’alerte jaune : volcan actif présentant des modifications du comportement de référence des paramètres surveillés et d’autres manifestations.

Source et photo : SGC.