08 Mai 2025.

Hawaii , Kilauea :

Mardi 6 mai 2025, 22h30 HST (mercredi 7 mai 2025, 08h30 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1 247 m (4 091 pi)

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

L’épisode 20 s’est terminé à 21h58 HST le mardi 6 mai 2025, après 4,5 heures de fontaines soutenues. L’éruption du cratère Halema’uma’u est actuellement en pause.

La phase de fontaines soutenues de l’épisode 20 a commencé à 17h28. Le mardi 6 mai 2025, des fontaines et des coulées de lave ont jailli des deux cheminées, mais la cheminée Nord a été beaucoup plus active que la cheminée Sud pendant toutes les phases de l’épisode 20. Les fontaines de la cheminée Nord ont rapidement atteint une hauteur estimée à plus de 150 mètres (500 pieds). Celles de la cheminée Sud ont atteint jusqu’à environ 20 mètres (65 pieds). On estime actuellement que les coulées de lave de cet épisode ont recouvert moins de la moitié du plancher du cratère Halema’um’au. Cette phase de fontaines soutenue a été précédée de près de 31 heures d’activité précurseur à basse altitude, comprenant des phénomènes de « gaz piston » dans la cheminée Nord, qui ont produit des fontaines basses de lave , des débordements et des reflux, ainsi que des coulées de lave lentes depuis la cheminée Sud.

Le 5 mai 2025, des scientifiques de l’Observatoire volcanique hawaïen de l’USGS, en visite sur le bord Ouest du cratère Halemaʻumaʻu, ont observé plusieurs cycles de remplissage et de drainage de lave dans l’évent Nord de l’éruption sommitale du Kīlauea. Les fontaines en forme de dôme, dans le bassin de lave de l’évent, atteignaient environ 6 mètres de hauteur. Un comportement similaire avait été observé avant plusieurs épisodes récents de fontaines de lave plus hautes et plus vigoureuses au cours de l’éruption, qui a débuté le 23 décembre 2024.

La fin de l’activité des fontaines de l’épisode 20 s’est accompagnée d’un changement rapide de l’inclinaison du sommet, passant d’une déflation à une inflation, ainsi que d’une diminution rapide des tremors. L’inclinomètre Uēkahuna (UWD) a enregistré une inclinaison déflationniste d’environ 6 microradians entre le début et la fin de l’épisode 20.

L’éruption actuelle du Kīlauea, dans le cratère Halemaʻumaʻu, au sein de Kaluapele (la caldeira sommitale), a débuté le 23 décembre 2024. On compte désormais 20 épisodes, séparés par des pauses d’activité. Toute l’activité éruptive se poursuit dans le Parc national des volcans d’Hawaï. Aucune activité significative n’a été observée le long des zones de rift Est et Sud-Ouest du Kīlauea. Les risques actuels incluent les émissions de gaz volcaniques, le verre volcanique (cheveux de Pele) et les téphras transportés par le vent, qui ont impacté le Parc national des volcans d’Hawaï et les communautés environnantes.

Depuis le 23 décembre 2024, chaque épisode de coulées de lave du cratère Halemaʻumaʻu a duré de 13 heures à 8 jours, et a été séparé par des pauses d’activité éruptive de moins de 24 heures à 12 jours.

Aucun changement n’a été détecté dans la zone de rift Est ni dans la zone de rift Sud-Ouest. Le HVO continue de surveiller étroitement le Kīlauea et publiera un rapport d’éruption demain matin, sauf changement significatif d’ici là.

Le niveau d’alerte du volcan Kīlauea et le code couleur aéronautique restent à ATTENTION/ORANGE. Toute activité actuelle et récente se situe dans le parc national des volcans d’Hawaï.

Source : HVO

Photo : USGS / M. Zoeller.

Archipel des Tonga , Home Reef :

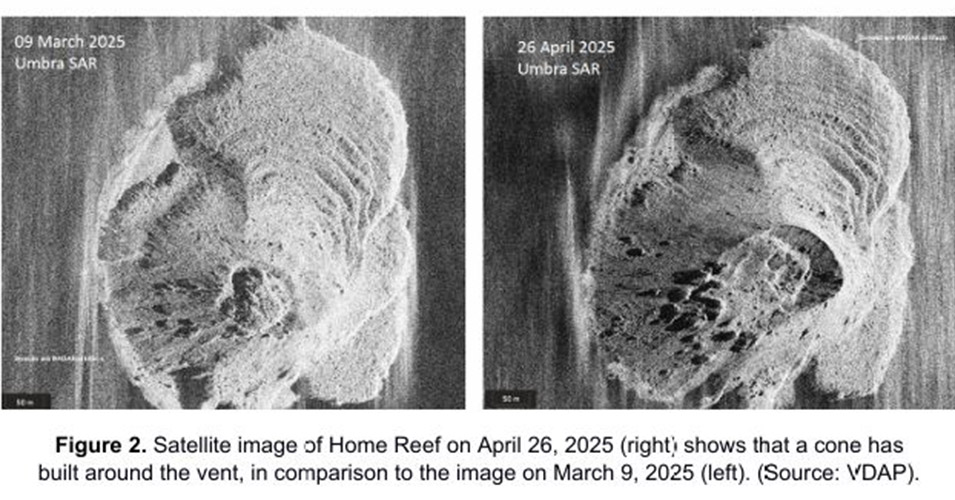

Les services géologiques des Tonga ont signalé une activité continue sur Home Reef, avec des effusions de lave et une activité explosive au niveau de l’évent principal. Un cône s’était formé autour de l’évent et mesurait 50 à 100 m de haut, d’après une image satellite du 26 avril, et l’évent s’était élargi pour atteindre environ 175 m sur 135 m. De nouveaux dépôts de matériaux étaient visibles sur les flancs Ouest et Sud-Ouest, recouvrant presque entièrement les lobes de lave mis en place en novembre et décembre 2024. Un panache de cendres volcaniques a été identifié sur une image satellite prise à 13 h 54 le 29 avril. Sur une image du 1er mai, des panaches de vapeur s’élevaient de l’évent et l’eau autour de l’île était décolorée. Des anomalies thermiques modérées ont continué d’être détectées par le système d’observation de l’activité volcanique dans l’infrarouge moyen (MIROVA) au moins jusqu’au 3 mai. L’île mesurait environ 540 m Nord-Sud et 440 m Ouest-Est.

Selon le VAAC de Wellington, des panaches de cendres intermittents et de faible altitude étaient visibles sur les images satellites et parfois observés par les pilotes les 29 et 30 avril et le 3 mai, s’élevant de 0,9 à 1,2 km (3 000 à 4 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer et dérivant vers le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest et le Sud-Ouest. Le code couleur aéronautique est resté orange (deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre), le niveau d’alerte maritime est resté orange (troisième niveau sur une échelle de quatre) et il a été conseillé aux navigateurs de se tenir à au moins 2 milles nautiques (3,7 km) de l’île. Le niveau d’alerte pour les habitants de Vava’u et Ha’apai est resté vert (premier niveau sur une échelle de quatre).

Sources : Services géologiques des Tonga, Gouvernement des Tonga, Centre consultatif sur les cendres volcaniques de Wellington (VAAC), GVP.

Photo : VDAP

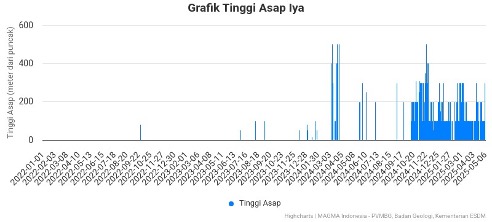

Indonésie , Iya :

Augmentation de la sismicité volcanique sur le volcan Iya le 7 mai 2025

Le volcan Iya (637 m d’altitude) est situé dans la régence d’Ende, dans la province de Nusa Tenggara Est. Cette montagne est un type de stratovolcan et a été enregistrée comme ayant fait éruption depuis 1671 jusqu’à la dernière éruption en 1969. La surveillance de l’activité du mont Iya est effectuée visuellement et instrumentalement depuis le poste d’observation du village de Paupanda. Ces éruptions volcaniques sont généralement de nature magmatique, accompagnées de cendres volcaniques, d’éjection de roches chaudes et de coulées de lave. Les fissures qui se développent autour du cratère actif indiquent le risque d’un glissement de terrain majeur dans la mer en cas d’éruption majeure.

L’activité du mont Iya au cours de la période du 1er au 6 mai 2025 a montré une fumée blanche issue du cratère d’intensité faible à modérée pouvant atteindre 50 à 300 mètres au dessus du sommet. Le temps varie du ensoleillé au pluvieux et la direction du vent a tendance à changer. L’activité sismique a montré une augmentation depuis la mi-avril 2025, notamment début mai. Les 5 et 6 mai 2025, un tremblement de terre d’une magnitude de 2,16 a été ressenti, accompagné d’une augmentation significative du nombre de séismes volcaniques profonds, indiquant que le processus d’intrusion de magma est toujours en cours.

Jusqu’au 7 mai 2025, le niveau d’activité du mont Iya est fixé au niveau II (WASPADA). Le public est prié d’être vigilant si un tremblement de terre tectonique de grande magnitude se produit autour de la montagne, car il peut affecter l’activité volcanique. Une surveillance intensive continue d’être effectuée pour anticiper les évolutions futures.

D’après les résultats de la surveillance visuelle et instrumentale, le niveau d’activité du mont Iya jusqu’au 7 mai 2025 est au niveau II (WASPADA).

Source et photo: PVMBG

Costa Rica , Poas :

L’Observatoire volcanologique et sismologique du Costa Rica-Université nationale (OVSICORI-UNA) a signalé des émissions continues de gaz et de vapeur, des émissions de cendres et de gaz pouvant durer plusieurs heures, ainsi que des explosions sur le Poás entre le 30 avril et le 6 mai. L’inflation a continué d’être détectée. Des capteurs sismiques et infrasons ont enregistré des signaux sismiques et acoustiques indiquant une activité éruptive fluctuante, avec des impulsions éruptives fréquentes et plus intenses. Les webcams ont enregistré les émissions et l’incandescence au niveau des évents.

Du 29 au 30 avril, des panaches de cendres et de gaz se sont élevés de quelques centaines de mètres au-dessus du bord du cratère et ont dérivé vers le Sud-Ouest, provoquant d’importantes retombées de cendres dans la région de Sarchi (18 km au Sud-Ouest). La densité des cendres était plus élevée le matin et en début d’après-midi du 30 avril. Le 1er mai, vers 3 h, une équipe a effectué un survol par drone et a mesuré une température de 180 °C, indiquant l’absence de lave à la surface. Une impulsion éruptive plus intense à 3 h 15 a projeté des cendres et du gaz à 500 m au-dessus du bord du cratère. Du soufre en fusion brûlant au niveau des évents était visible la nuit du 1er au 2 mai et est resté visible pendant les heures sombres le reste de la semaine.

À partir de 5 h le 2 mai, les émissions de cendres ont été continues pendant au moins trois heures, produisant un panache noir et blanc qui s’est élevé à moins d’un kilomètre au-dessus du bord du cratère et a dérivé vers l’Ouest. Plusieurs impulsions éruptives avec des panaches blancs et gris ont été enregistrées pendant la journée, notamment à 15 h 20, et ont dérivé vers l’Ouest. Des retombées de cendres ont été signalées à Grecia et Naranjo, et les habitants ont observé une montée des eaux chargées de cendres dans les rivières Desague (Ouest) et Anonos (Nord). Des matériaux incandescents ont été éjectés principalement vers l’Ouest et déposés au fond du cratère. Les émissions de dioxyde de soufre ont atteint en moyenne 612 tonnes par jour (t/j). Des retombées de cendres ont été signalées à San Juan de Grecia (17 km au Sud-Ouest), Montes de Oca (37 km au Sud-Est) et San José (34 km au Sud-Est), et une odeur de soufre a été détectée à Alajuela (San Ramón, 29 km à l’Ouest-Sud-Ouest).

Pendant la nuit du 2 au 3 mai, l’incandescence due à la combustion du soufre a suggéré des températures autour de 160 °C. Des impulsions éruptives à 3 h et 8 h 12 le 3 mai ont généré des panaches de cendres et de gaz qui se sont élevés à 500 m au-dessus du bord du cratère et ont dérivé vers l’Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre détectées par les données satellitaires étaient de 508 t/j. L’activité éruptive a diminué les 3 et 4 mai, caractérisée par de vigoureux panaches blancs de gaz et de vapeur, moins riches en cendres. La combustion du soufre a produit une incandescence intense pendant la nuit. La teneur en cendres des émissions a augmenté vers 11h00, provoquant un panache plus sombre qui a dérivé vers l’Ouest. Un panache de cendres et de gaz, issu d’une impulsion éruptive à 20h30, s’est élevé à 600 m au-dessus du bord du cratère et a dérivé vers l’Ouest.

À 20h59, des étincelles incandescentes ont été éjectées de la Boca A et se sont déposées au fond du cratère. Les émissions de dioxyde de soufre mesurées par une station de spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS) le 5 mai ont atteint en moyenne 3 190 t/j (+/- 560 t/j), soit un niveau légèrement inférieur à la même mesure effectuée en avril, mais supérieur aux données historiques. Les émissions de vapeur et de gaz se sont poursuivies le 6 mai, bien que semi-continues, moins importantes et contenant peu ou pas de cendres ; les panaches ont dérivé vers le Sud-Ouest. Le niveau d’alerte du volcan est resté à 3 (le deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre) et le code couleur de l’aviation est resté à l’orange (la deuxième couleur la plus élevée sur une échelle de quatre couleurs).

À 20h59, des étincelles incandescentes ont été éjectées de la Boca A et se sont déposées au fond du cratère. Les émissions de dioxyde de soufre mesurées par une station de spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS) le 5 mai ont atteint en moyenne 3 190 t/j (+/- 560 t/j), soit un niveau légèrement inférieur à la même mesure effectuée en avril, mais supérieur aux données historiques. Les émissions de vapeur et de gaz se sont poursuivies le 6 mai, bien que semi-continues, moins importantes et contenant peu ou pas de cendres ; les panaches ont dérivé vers le Sud-Ouest. Le niveau d’alerte du volcan est resté à 3 (le deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre) et le code couleur de l’aviation est resté à l’orange (la deuxième couleur la plus élevée sur une échelle de quatre couleurs).

Sources : Observatorio Vulcanologico y Sismologico de Costa Rica-Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), GVP.

Photos : RSN-UCR , Ovsicori

Dorsale Nord-Est du Pacifique (EPR) :

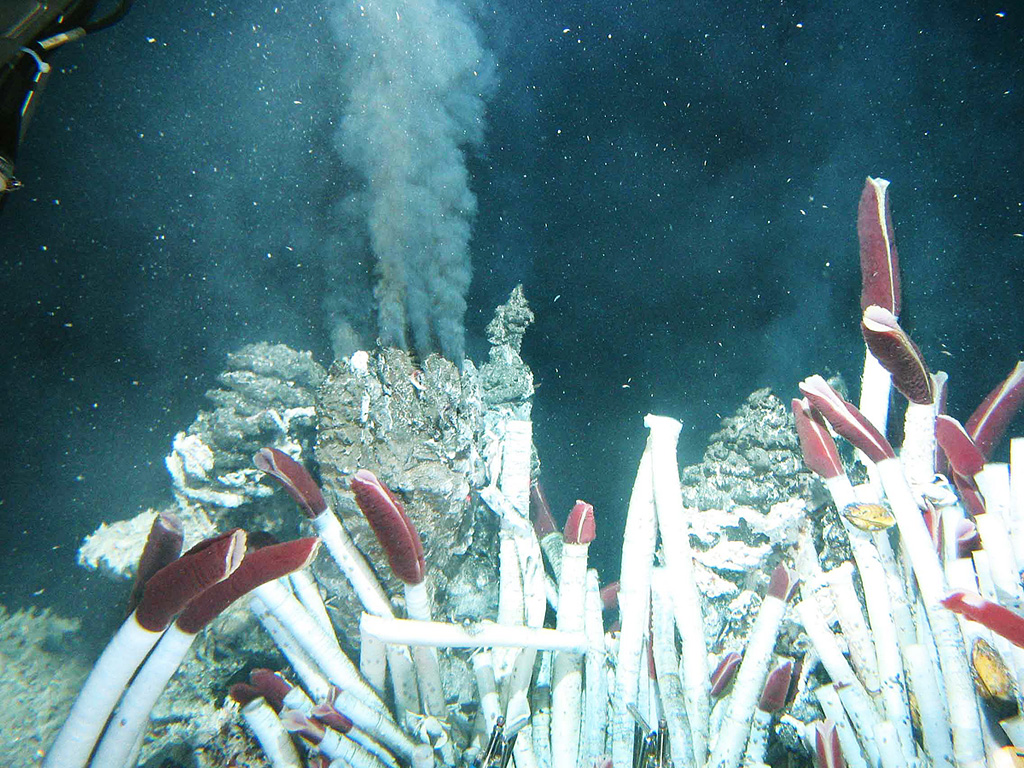

Dans un communiqué de presse du 2 mai, la Woods Hole Oceanographic Institution a rapporté que des scientifiques de plusieurs institutions et universités avaient participé à une expédition sur la dorsale Nord-Est du Pacifique (EPR) à 9,8°N, une zone située à environ 2 100 kilomètres à l’Ouest du Costa Rica, et observé une éruption sous-marine. Le 28 avril, une équipe de scientifiques à bord du submersible Alvin a observé un écosystème dynamique aux sources hydrothermales de Tica, à environ 2 500 m sous la surface, comprenant des vers tubicoles, des moules, des crabes, des poissons et de nombreux autres animaux. Lors d’une autre plongée le lendemain, ils ont noté la présence de particules dans la colonne d’eau et une légère hausse des températures. Ils ont allumé les lumières et constaté que Tica était déserte, avec des peuplements de vers tubicoles morts recouverts de basalte frais et des éclairs incandescents indiquant une activité éruptive en cours. La plongée a été interrompue et les plongées futures prévues pendant la durée de l’expédition ont été annulées en raison des problèmes de sécurité liés à l’éruption. Les scientifiques ont continué à recueillir des données à Tica en plongeant des instruments dans l’eau jusqu’à la fin de l’expédition, le 3 mai. Des activités précurseurs, notamment la hausse des températures et les modifications de la chimie de l’eau aux sources, ont été enregistrées par les instruments précédemment installés.

Un fluide contenant des précipités s’élève d’une cheminée de type « fumoir noir » au niveau de la cheminée de Tica, à 9° N, sur la dorsale Est-Pacifique. Ce phénomène a été photographié lors d’une expédition de 2004 financée par la National Science Foundation. Des communautés animales de la cheminée chaude (comme celles visibles au premier plan sur cette image prise lors de l’expédition de novembre à décembre 1989) ont été observées comme ayant été ensevelies par des coulées de lave en 1991. Une autre éruption en 2005-2006 a produit des coulées de lave qui ont recouvert des sismomètres.

Une série de plongées effectuées avec le submersible Alvin en 1991 sur la dorsale Est-Pacifique, à environ 9°50’N, a permis de détecter les signes d’une éruption très récente, probablement en cours. Les communautés animales des sources chaudes, observées en novembre-décembre 1989, avaient été enfouies sous des coulées de lave basaltique fraîches, et les tissus mous brûlés des biotes partiellement enfouis n’avaient pas encore attiré les charognards du fond. Des cheminées de fumeurs noirs fraîches et de nouvelles coulées de lave étaient présentes. Ce site se trouve au Sud de la zone de fracture de Clipperton, à une profondeur d’environ 2 500 m et à environ 1 000 km au Sud-Ouest d’Acapulco, au Mexique ; l’extrémité Sud de la chaîne de monts sous-marins Lamont se trouve à environ 10 km au Nord-Ouest. C’est également à cet endroit que des coulées de lave, dont l’âge était auparavant estimé à moins de 50 ans, avaient été découvertes. Une datation ultérieure utilisant des radionucléides à très courte demi-vie provenant d’échantillons dragués a confirmé le jeune âge de l’éruption et a indiqué qu’un autre événement éruptif avait eu lieu fin 1991 et début 1992. Une éruption en 2005-2006 a produit des coulées de lave qui ont piégé des sismomètres précédemment mis en place.

Sources : Woods Hole Oceanographic Institution , GVP.

Photo : GVP , avec l’aimable autorisation de Ridge2000, 2004 (www.ridge2000.org/eo/expeditions.php).