20 Aout 2025.

Italie / Sicile , Etna :

Communiqué sur l’activité de l’Etna , 19 Aout 2025 12:08 (10:08 UTC)

L’ Institut national de géophysique et de volcanologie, Osservatorio Etneo, annonce que, d’après les relevés de terrain effectués par le personnel de l’INGV, l’analyse d’images satellite et les caméras de surveillance, il est observé que le cratère effusif actif à 2 980 m d’altitude est toujours actif et alimente un champ de lave qui, dans la zone proximale, a développé un tunnel de lave et plusieurs cheminées éphémères, tandis que dans la zone distale, il se divise en deux bras principaux progressant vers le Sud-Ouest. Le front le plus avancé se situe à une altitude d’environ 2 270 m d’altitude, en amont de la Grotta degli Archi, à environ 2 km du versant de l’Altamontana. L’activité explosive strombolienne se poursuit dans le cratère Sud-Est avec une intensité variable. Des émissions épisodiques de cendres rougeâtres ont également été observées depuis le cratère de la Bocca Nuova.

L’amplitude moyenne du tremor volcanique, qui a débuté vers 21h00 le 18 août, a atteint des valeurs élevées et persiste actuellement avec de faibles oscillations. La source du tremor se situe dans une zone proche du cratère Sud-Est, à une profondeur comprise entre 2 900 et 3 000 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.

L’activité infrasonore est modérée, avec des événements principalement localisés dans le cratère Sud-Est et caractérisés par une amplitude moyenne.

Les signaux des réseaux GNSS et de surveillance inclinométrique des déformations ne montrent aucune variation significative. La station dilatométrique DRUV a enregistré, ces derniers jours, une inversion progressive de sa tendance habituelle.

Des informations complémentaires seront communiquées prochainement.

BULLETIN HEBDOMADAIRE , du 11 Aout 2025 au 17 Aout 2025 . (date de publication 19 Aout 2025)

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, les éléments suivants sont mis en évidence :

1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Activité effusive provenant d’une fissure éruptive à la base du cratère de la Bocca Nuova, activité strombolienne au cratère Sud-Est et dégazage d’intensité variable au cratère de la Voragine et au cratère Nord-Est. Dégazage d’intensité variable et émissions de cendres épisodiques au cratère de la Bocca Nuova.

2) SISMOLOGIE : Absence d’activité sismique due à la fracturation avec Ml >=2,0 ; l’amplitude des tremors est restée maintenue principalement à des niveaux moyens.

3) INFRASONS : Activité infrasonore modérée.

4) DÉFORMATIONS DU SOL : Les réseaux GNSS et inclinométriques de surveillance de la déformation du sol n’ont pas mesuré de changements significatifs.

5) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 à un faible niveau

Flux de CO2 provenant du sol (Réseau Etnagas) : Le flux montre une augmentation, restant à de faibles valeurs.

CO2 dissous dans les eaux souterraines (Réseau EtnaAcque) : Aucune mise à jour.

Rapport isotopique sur les sites périphériques : les dernières données du 5 août sont élevées.

6) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone sommitale était généralement modérée à élevée, correspondant à une activité effusive continue.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

Après la brève coulée de lave survenue entre le 9 et le 10 août en fin de soirée, l’Etna a présenté une activité strombolienne modeste et irrégulière au niveau du cratère Sud-Est (CSE) et un dégazage variable aux autres cratères sommitaux : Bocca Nuova (BN), Voragine (VOR) et le cratère Nord-Est (CNE ). Le 14 août, à 00 h 45, heure locale, une nouvelle activité effusive a été observée, alimentée par une cheminée active (~ 2 980 m d’altitude ; 37,74195 N, 14,98967 E) le long d’une fissure éruptive située entre le CSE et le CNE. La fissure éruptive s’est développée le long de l’alignement des cheminées éruptives qui ont alimenté l’activité effusive de février-mars et des 9-10 août 2025, situées respectivement à des altitudes de 3 100 et 3 050 m au-dessus du niveau de la mer.

D’après les observations directes effectuées par le personnel de l’INGV-OE le 14 février, il a été observé que la fissure éruptive s’était propagée en direction Sud-Ouest et qu’un champ de fractures sèches orienté Nord-Est-Sud-Ouest s’était également développé dans la zone . Il a également été observé que la phase initiale de l’activité effusive avait produit une coulée de lave de 2 à 3 mètres de large, suivie par la coulée principale, qui s’est ensuite propagée en direction Sud-Ouest . Lors des inspections effectuées le dimanche 17 août et aujourd’hui, il a été observé que la cheminée effusive était toujours active et alimentait un champ de lave qui, dans la zone proximale, avait développé un tunnel de lave et plusieurs cheminées éphémères. En particulier, les relevés de terrain et l’analyse des images satellites de ce matin ont permis d’observer que, dans la zone distale, la coulée de lave se divise en deux branches principales qui progressent également en direction Sud-Ouest. Le front le plus avancé de ce matin se situait à une altitude d’environ 2 270 m au-dessus du niveau de la mer, en amont de la Grotta degli Archi et à environ 2 km du versant de l’Altamontana.

Concernant l’activité strombolienne au cratère Sud-Est, elle s’est intensifiée au début de l’activité effusive, bien que son régime ait été variable . Enfin, l’activité aux autres cratères a été caractérisée par un dégazage à vitesse et intensité variables, la Bocca Nuova (BN) produisant des émissions épisodiques de cendres rougeâtres, probablement associées à des émissions de gaz sous pression.

Source : INGV

Photos : Gio Giusa, EtnaWalk / Giuseppe Distefano – Marco Restivo , Guide Etna Nord-Compagnie guide Etna

Italie , Stromboli :

BULLETIN HEBDOMADAIRE , du 11 Aout 2025 au 17 Aout 2025 . (date de publication 19 Aout 2025)

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, les éléments suivants sont mis en évidence :

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Durant cette période, une activité éruptive strombolienne ordinaire a été observée, avec des éclaboussures dans la zone Nord. La fréquence horaire totale a oscillé entre des valeurs moyennes (11 événements/h) et élevées (16 événements/h). L’intensité des explosions était faible et moyenne dans les zones des cratères Nord (N) et Centre-Sud (CS).

2) SISMOLOGIE : Les paramètres sismiques surveillés ne montrent aucune variation significative.

3) DÉFORMATIONS DU SOL : Les réseaux de surveillance des déformations du sol n’ont pas mesuré de variations significatives.

4) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 à un niveau moyen

Flux de CO2 provenant du sol dans la zone du Pizzo (STR02) : en raison de problèmes techniques, aucune mise à jour n’est disponible. Les dernières valeurs enregistrées (3 août) sont moyennes à élevées.

Le rapport C/S dans le panache reste à des valeurs moyennes.

Rapport isotopique de l’hélium (R/Ra) dissous dans l’aquifère thermique : Aucune mise à jour. Les dernières valeurs (9 juillet) sont élevées.

Le flux de CO2 dans le sol de la région de Scari est élevé.

5) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone sommitale était généralement faible, avec quelques anomalies thermiques isolées de niveau modéré.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

Pendant la période d’observation, l’activité éruptive du Stromboli a été caractérisée par l’analyse des images enregistrées par les caméras de surveillance INGV-OE situées à 190 m d’altitude (SCT-SCV) et à Punta dei Corvi (SPCT). En raison d’une panne de courant à la station située à 190 m d’altitude, les images des deux caméras SCT-SCV ont été absentes du 17 août à 11h34 UTC au 18 août à 5h58 UTC. L’activité explosive a été principalement produite par quatre évents éruptifs situés dans la zone du cratère Nord et au moins deux évents dans la zone Centre-Sud.

Observations de l’activité explosive capturées par les caméras de surveillance

Quatre évents actifs ont été observés dans la zone du cratère nord (N), produisant une activité explosive de faible intensité (moins de 80 m de hauteur) et parfois d’intensité moyenne (moins de 150 m de hauteur). De plus, le 17 août, une faible activité éruptive a été observée dans le secteur N2. Les produits éruptifs étaient principalement constitués de matériaux grossiers (bombes et lapilli). La fréquence moyenne des explosions était comprise entre 10 et 14 événements par heure.

Dans la zone Centre-Sud (CS), l’activité éruptive observée consistait en des explosions de matériaux fins d’intensité moyenne à faible. La fréquence moyenne des explosions variait entre moins de 1 et 4 événements par heure.

Source : INGV

Photo : Stromboli stati d’animo / Sebastiano Cannavo .

Nouvelle Zélande , Ruapehu :

Te Wai ā-moe (lac de cratère du Ruapehu) se réchauffe. Le niveau d’alerte volcanique reste à 1

Publié : mer. 20 août 2025, 10h00

Le niveau d’alerte volcanique reste à 1

Le code couleur de l’aviation reste vert

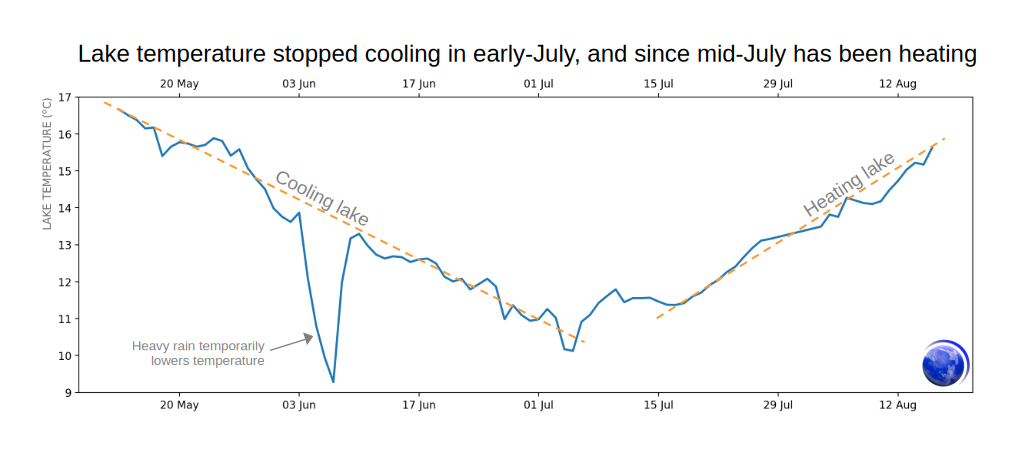

Te Wai ā-moe (lac de cratère du Ruapehu) se réchauffe à nouveau. Depuis la mi-juillet, la température du lac augmente et atteint désormais 16 °C. Les données relatives aux tremblements de terre, aux gaz volcaniques, à la chimie du lac et aux tremors volcaniques sont toutes dans les limites normales, et aucun changement inhabituel n’a été observé. Le niveau d’alerte volcanique reste à 1 et le code couleur de l’aviation est vert.

Le lac de cratère connaît un comportement normal et bien établi : des périodes successives de réchauffement et de refroidissement qui durent généralement plusieurs mois. La température du lac culmine généralement à 30-40 °C et redescend à 10-15 °C. Le lac a atteint 10 °C avant d’amorcer sa dernière période de réchauffement.

Le réchauffement du lac est généralement dû à l’augmentation de l’apport de gaz chauds et de vapeur par les cheminées situées au fond. Cela perturbe les sédiments du fond du lac, qui se retrouvent en suspension dans l’eau, changeant sa couleur d’une teinte bleu-vert à une teinte plus grise. De légères remontées d’eau chaude sont également présentes à la surface du lac, ainsi que des nappes de soufre jaune.

La quantité de gaz traversant le lac se situe dans la normale et les tremblements volcaniques restent faibles.

Prises dans leur ensemble, les observations indiquent que le Ruapehu continue de présenter des niveaux d’activité faibles, typiques d’une agitation volcanique mineure ; par conséquent, le niveau d’alerte volcanique reste à 1 et le code couleur de l’aviation reste vert.

Te Wai ā-moe (lac de cratère du Ruapehu) est récemment passé d’un refroidissement à un réchauffement. Les données de température moyenne quotidienne sont collectées par une station de surveillance du lac (https://tilde.geonet.org.nz/).

Plus d’informations :

Le mont Ruapehu est un volcan actif et peut entrer en éruption sans préavis, voire sans avertissement, en cas d’agitation volcanique mineure.

Le niveau d’alerte volcanique 1 indique que les principaux risques sont ceux attendus en cas d’agitation volcanique : écoulement de vapeur, gaz volcaniques, tremblements de terre, glissements de terrain et activité hydrothermale. Bien que le niveau d’alerte volcanique 1 soit principalement associé aux risques environnementaux, des risques d’éruption existent également et des éruptions peuvent survenir sans préavis, voire sans avertissement. Les niveaux d’alerte volcanique 3, 4 et 5 sont réservés aux éruptions dont la distance d’impact varie.

Source : Geonet / Steve Sherburn / Volcanologue de service .

Photos : Geonet , Bradd Scott .

Islande , Peninsule de Reykjanes :

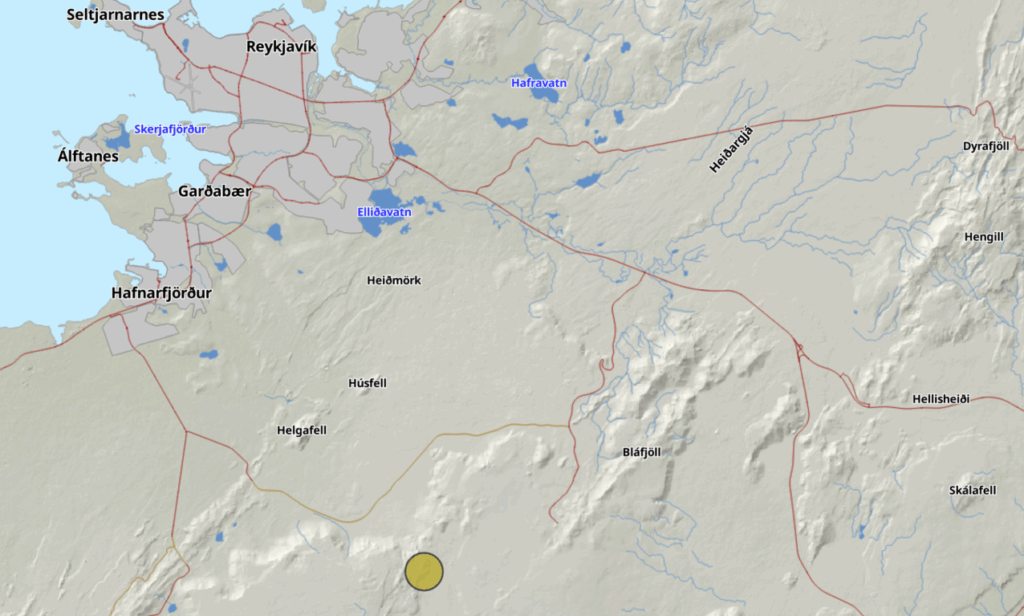

Séisme à Brennisteinsfjöll – Affaissement accéléré à Krýsuvík et accumulation continue de magma à Svartsengi

19Aout 2025

Risque de séismes de plus grande ampleur à Brennisteinsfjöll

Déformation détectée dans la région de Krýsuvík

Soulèvement en cours à Svartsengi

Un séisme de magnitude 3,2 a frappé le Sud-Ouest de l’Islande peu après 18h00 hier et a été ressenti dans la région de la capitale. Le séisme a été localisé à Brennisteinsfjöll, une zone sismique active. Depuis le début de l’activité sur la péninsule de Reykjanes en 2020, la sismicité dans cette zone a augmenté, reflétant l’accumulation croissante de contraintes dans la croûte terrestre.

Il convient de noter que de forts séismes se produisent régulièrement dans cette région, bien qu’à intervalles espacés, et la date du prochain séisme est incertaine. Les derniers séismes majeurs ont eu lieu en 1929 (M6,4) et en 1968 (M6,1). Depuis, les normes de construction n’ont cessé de s’améliorer, avec des exigences plus strictes en matière de conception parasismique. Si des séismes de cette ampleur peuvent provoquer des chutes de pierres sur des pentes raides et déplacer des objets domestiques, les blessures sont rares en Islande et résultent le plus souvent de la chute d’objets non fixés lors des secousses.

Une activité sismique a également été enregistrée à l’Ouest de Kleifarvatn. Krýsuvík et ses environs sont historiquement connus pour leurs tremblements de terre, mais l’activité récente est principalement liée à des séismes liés à des intrusions sous Fagradalsfjall et Sundhnúkur. À Krýsuvík, des phénomènes de soulèvement et d’affaissement ont été mesurés. La zone avait déjà présenté de telles fluctuations, mais la déformation actuelle semble plus rapide que précédemment observée. Des analyses plus approfondies sont en cours.

L’accumulation de magma se poursuit sous Svartsengi à un rythme similaire à celui observé avant la dernière éruption. Aucune activité sismique n’a été détectée dans la zone depuis le début de l’éruption.

Source et photo : IMO

Colombie, Chiles / Cerro Negro :

San Juan de Pasto, le 19 août 2025, 15h30

Concernant le suivi de l’activité du complexe volcanique Chiles-Cerro Negro (CVCCN), le Service géologique colombien (SGC), entité rattachée au ministère des Mines et de l’Énergie,

indique que :

Du 12 au 18 août 2025, les principales variations des paramètres surveillés par rapport à la semaine précédente ont été :

● L’occurrence et l’énergie sismique libérée ont diminué. Pour cette période, la sismicité associée à la dynamique des fluides prédomine, et les événements liés aux fractures rocheuses y contribuent également de manière significative.

● Les séismes ont été localisés principalement sous la zone d’effondrement du volcan Chiles, à des profondeurs comprises entre 2 et 4,4 km par rapport au sommet du volcan (environ 4 700 m d’altitude), avec des magnitudes inférieures à 1,1. Quelques autres événements ont été localisés à l’Ouest du volcan Chiles, à proximité des deux volcans, à des profondeurs inférieures à 5 km.

● L’analyse des données des capteurs satellitaires et des stations de mesure au sol continue de montrer des changements liés aux processus de déformation dans la zone volcanique.

Sur la base de l’évaluation et de la corrélation des paramètres surveillés, le SGC recommande de suivre de près leur évolution grâce aux bulletins hebdomadaires et autres informations publiées par nos canaux officiels, ainsi qu’aux instructions des autorités locales et départementales et de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD).

L ‘activité volcanique reste en état d’alerte. Jaune : Volcan actif avec modifications du comportement de base des paramètres surveillés et autres manifestations.

Source et photo : SGC.