2 Avril 2025.

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Mise à jour le 1er avril à 7h25

Un essaim sismique a débuté vers 6h30 ce matin sur la ligne de cratères de Sundhnúks. L’essaim se situe entre Sýlingarfell et Stóra-Skógfell, dans une zone similaire à celle observée avant les précédentes éruptions.

L’essaim sismique a été suivi d’une nette modification de la déformation et des variations de pression dans les forages exploités par HS Orka. Ces deux mesures indépendantes ont clairement indiqué le début d’une intrusion magmatique.

Mise à jour le 1er avril à 9h45

Une éruption a commencé juste au Nord de la barrière de protection près de Grindavík.

Un hélicoptère des garde-côtes décollera prochainement pour confirmer le lieu exact et l’ampleur de l’éruption. La longueur de l’intrusion de magma sous la rangée de cratères Sundhnúkur qui s’est déjà formée est d’environ 11 km, ce qui est la plus longue mesurée depuis le 11 novembre 2023.

Mise à jour le 1er avril à 12h35

La longueur totale de la fissure éruptive atteint désormais environ 1 200 mètres et continue de s’étendre vers le Sud.

L’Office météorologique islandais a reçu un rapport signalant la rupture d’une conduite d’eau chaude dans la partie Nord de Grindavík. Cela confirme l’existence d’importants mouvements de faille dans la ville.

Une activité sismique est enregistrée tout au long de l’intrusion de dyke, l’activité la plus intense se situant à l’extrémité Nord-Est. L’intrusion s’étend désormais sur 3 km plus au Nord-Est que lors des précédentes éruptions. Les données de déformation montrent également un déplacement continu vers le Nord-Est, indiquant que le magma continue de se déplacer à travers l’intrusion de dyke.

Mise à jour le 1er avril à 18h30

L’activité volcanique au Nord de Grindavík continue de diminuer, peu visible sur les webcams ou les images récentes de drones. Cependant, l’activité sismique se poursuit. L’activité sismique près de la partie Sud du dyke de magma, près de Grindavík, a diminué, tandis que l’activité à l’extrémité Nord du dyke se poursuit avec une intensité similaire et s’est déplacée encore plus au Nord ces dernières heures. L’activité sismique s’étend désormais près de 9 km plus au Nord que la fissure éruptive la plus septentrionale formée lors de l’éruption d’août 2024. Les séismes les plus importants ont atteint une magnitude d’environ 3 et ont été ressentis à Vogar, à environ 7 km au Nord-Ouest de la zone active.

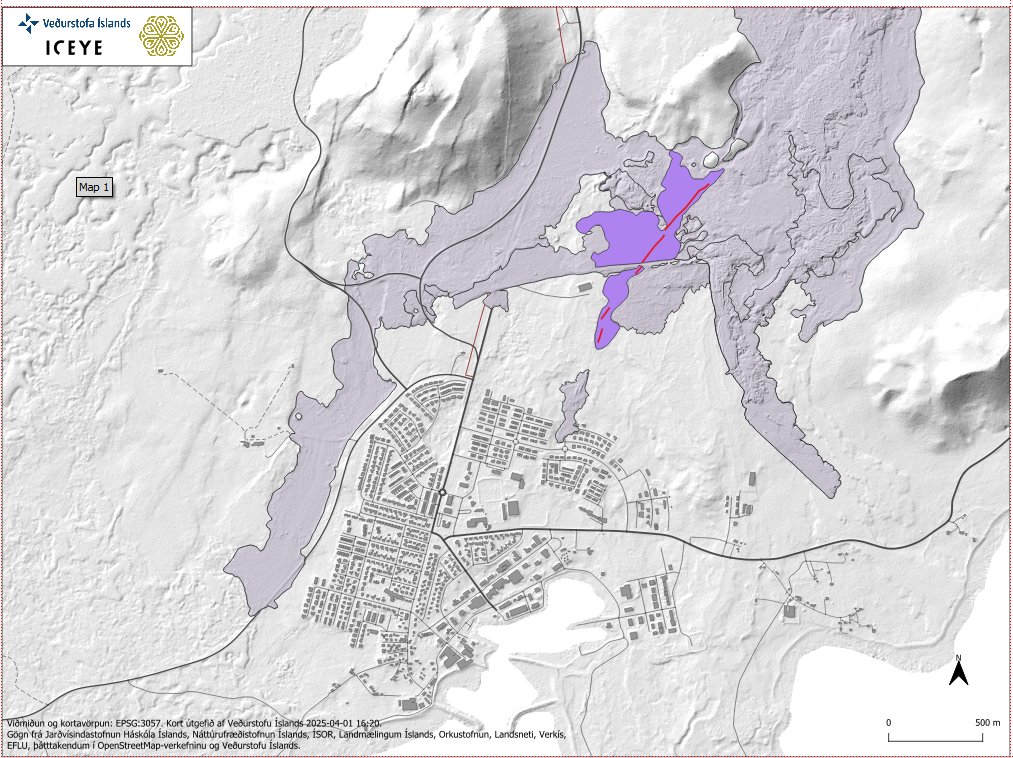

La carte montre l’étendue de la lave formée par l’éruption qui a débuté ce matin à 12h34. Cette carte est basée sur les images satellite ICEYE.

Les mesures de déformation montrent que le magma continue de s’écouler de Svartsengi vers le dyke sous la rangée de cratères de Sundhnúkur. L’activité sismique suggère que le magma se déplace vers le Nord-Est. Des tremblements de terre se produisent à des profondeurs d’environ 4 à 6 km, et les données de déformation de cette zone sont actuellement en cours d’analyse. Tant que l’activité sismique et la déformation se maintiennent, il est possible que le magma atteigne à nouveau la surface dans la rangée de cratères de Sundhnúkur ou à proximité, là où l’activité est la plus concentrée.

Source : IMO

Photos : Ragnar Visage / RÚV , IMO.

Hawaii , Kilauea :

Lundi 31 mars 2025, 23h49 HST (mardi 1er avril 2025, 09h49 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1 247 m (4 091 pi)

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

L’épisode 16 de l’éruption en cours du cratère Halemaʻumaʻu a débuté à 22h57 HST le 31 mars, avec un début d’écoulement de lave par la cheminée Nord.

L’épisode 16 a été précédé de faibles éclaboussures dans la cheminée Nord, qui ont débuté vers 17h20 HST le 31 mars 2025. À partir de 18h00, les éclaboussures sont devenues continues et ont atteint de faibles niveaux (5 à 10 mètres de haut). Le niveau de lave a progressivement augmenté dans l’évent et déborde maintenant du cône de l’évent Nord sur le sol du cratère Halemaʻumaʻu. Chacun des 15 épisodes précédents a finalement impliqué d’importantes fontaines de lave, celles de l’épisode 15 dépassant 305 mètres de hauteur. De hautes fontaines de lave devraient suivre les éclaboussures et coulées de lave actuelles dans les 24 heures ou moins.

Mardi 1er avril 2025, 11h22 HST (mardi 1er avril 2025, 21h22 UTC)

Résumé de l’activité :

La phase de fontaine haute de l’épisode 16 de l’éruption du cratère Halemaʻumaʻu en cours a débuté à 10h24 HST le 1er avril 2025, soit environ 12 heures après le début de l’épisode. La fontaine provenant de la cheminée Sud a rapidement atteint plus de 70 mètres de hauteur à 10h40 HST et a dépassé 215 mètres à 10h50 HST. Une fontaine basse et les débordements se poursuivent depuis la cheminée Nord.

L’épisode 16 a été précédé de faibles éclaboussures dans la cheminée Nord, qui ont débuté vers 17h20. Le 31 mars 2025, à 18 h HST, les éclaboussures sont devenues continues et ont atteint de faibles niveaux (5 à 10 mètres de haut). Le niveau de lave a progressivement augmenté dans la cheminée et a commencé à déborder du cône Nord sur le sol du cratère Halemaʻumaʻu à 22 h 57 HST le 31 mars.

À la cheminée Sud, de petites fontaines d’éclaboussures ont été observées pour la première fois par les équipes de terrain à 8 h 30 HST le 1er avril, mais elles étaient probablement actives plus en profondeur dans la cheminée avant cette heure. La cheminée Sud est devenue plus active à 10 h 12 HST le 1er avril et a commencé à produire d’importantes coulées de lave. Les fontaines de cet épisode devraient dépasser 300 mètres (1 000 pieds), comme dans l’épisode 15.

L’inclinaison inflationniste de l’inclinomètre UWD a atteint environ 8 microradians depuis la fin du dernier épisode, récupérant environ 90 % de l’inclinaison perdue lors de l’épisode 15. L’inclinaison UWD a commencé à se dégonfler et les tremors sismiques ont fortement augmenté parallèlement à l’apparition des fontaines hautes. Les tremors sismiques ont commencé à augmenter vers midi HST le 31 mars 2025, puis ont connu une augmentation plus marquée vers 16h30 HST le même après-midi. Les tremors et les signaux infrasons ont continué d’augmenter régulièrement jusqu’à une augmentation rapide avec l’apparition des fontaines hautes.

Les émissions de SO2 sont élevées et ont atteint 50 000 tonnes par jour ou plus lors des épisodes récents. Des quantités similaires de gaz devraient accompagner toute activité de fontaines hautes qui pourrait se produire lors de l’épisode 16. Actuellement, les vents au sommet devraient être faibles, ce qui pourrait permettre au panache de gaz de se propager autour de la région sommitale du Kīlauea. De plus, les visiteurs du parc national des volcans d’Hawaï et les habitants des zones adjacentes pourraient être exposés aux cheveux de Pelé et à d’autres petits fragments de verre volcanique et de téphra transportés par le panache, comme ce fut le cas lors de l’épisode 15.

Depuis le 23 décembre 2024, chaque épisode de coulée de lave du cratère Halemaʻumaʻu a duré de 13 heures à 8 jours, et les épisodes ont été séparés par des pauses dans l’activité éruptive d’une durée inférieure à 24 heures à 12 jours.

Source : HVO

Photos : USGS , David Otika ( capture d’écran)

Italie / Sicile , Etna :

BULLETIN HEBDOMADAIRE, du 24 Mars 2025 au 30 Mars 2025. (date d’émission 01 Avril 2025)

RÉSUMÉ DE L’ÉTAT D’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, il est souligné :

1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Les observations des cratères sommitaux étaient discontinues en raison de la présence d’une couverture nuageuse étendue.

2) SISMOLOGIE : Faible activité sismique due à la fracturation. Amplitude du tremor à un niveau majoritairement moyen-faible.

3) INFRASONS : Faible activité infrasonore.

4) DÉFORMATIONS DU SOL : Au cours de la semaine dernière, les réseaux de surveillance des déformations du sol n’ont pas enregistré de variations significatives

5) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 entre niveau moyen – moyen-élevé, et en augmentation depuis le 10 février

Flux de CO2 du sol (Réseau EtnaGas) en légère augmentation jusqu’à atteindre des valeurs moyennes.

Pression partielle de CO2 dissous dans l’aquifère (Ponteferro), pour des raisons techniques, aucune mise à jour n’est disponible.

Rapport isotopique des sites périphériques : Dernières données (11/03/2025) sur des valeurs moyennes-élevées.

6) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone du sommet était généralement de faible niveau.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

La surveillance de l’activité volcanique de l’Etna a été réalisée en analysant les images du réseau de caméras de surveillance de l’INGV, Osservatorio Etneo.

Les observations aux cratères sommitaux étaient incohérentes en raison de la présence d’une couverture nuageuse étendue.

Au cours de la période étudiée, l’activité de l’Etna a été caractérisée par un dégazage continu d’intensité et de régime variables dans les cratères sommitaux, en particulier un dégazage plus important a été observé dans le cratère Nord-Est. Le 27 mars, il a été possible d’observer l’activité de dégazage des cratères sommitaux depuis la caméra Montagnola.

Source et photo : INGV

Italie , Stromboli :

BULLETIN HEBDOMADAIRE, du 24 Mars 2025 au 30 Mars 2025. (date d’émission 01 Avril 2025)

RÉSUMÉ DE L’ÉTAT D’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, il est souligné :

1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Au cours de la période étudiée, une activité éruptive strombolienne ordinaire a été observée accompagnée d’une activité d’éclaboussures dans le secteur N2. La fréquence horaire totale des explosions oscillait autour de valeurs moyennes (11-15 événements/heure). L’intensité était faible et moyenne dans les zones du cratère Nord et Centre-Sud.

2) SISMOLOGIE : Les paramètres sismiques surveillés ne présentent pas de variations significatives.

3) DÉFORMATIONS DU SOL : Les réseaux de surveillance des déformations du sol de l’île n’ont pas montré de variations significatives à signaler pour la période examinée.

4) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 à un niveau moyen

Le flux de CO2 du sol de la zone du Pizzo (STR02) reste à des valeurs élevées à très élevées.

Rapport CO2/SO2 dans le panache (Stromboli Plume Network). la valeur moyenne hebdomadaire est très élevée (C/S=31).

Rapport isotopique de l’hélium (R/Ra) dissous dans l’aquifère thermique : Les données du 4 mars 2025 sont sur des valeurs élevées.

Flux de CO2 du sol dans la région de San Bartolo à faibles valeurs.

Flux de CO2 du sol dans la région de Scari sur des valeurs moyennes.

5) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone du sommet était généralement de faible niveau.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

Durant la période d’observation, l’activité éruptive du Stromboli a été caractérisée par l’analyse des images enregistrées par les caméras de surveillance de l’INGV-OE placées à une altitude de 190 m (SCT-SCV) et à Punta dei Corvi (SPCT). L’activité explosive a été produite principalement par 4 évents éruptifs situés dans la zone du cratère Nord et par au moins 2 évents situés dans la zone du cratère Centre-Sud.

En raison de conditions météorologiques défavorables, la visibilité de la terrasse du cratère les 26, 27 et 28 mars était insuffisante pour une description correcte de l’activité éruptive.

Observations d’activité explosive capturées par des caméras de surveillance

Dans la zone du cratère Nord (N), quatre évents actifs ont été observés qui ont produit une activité explosive de faible intensité (les produits éruptés ont atteint une hauteur inférieure à 80 m) et parfois d’intensité moyenne (hauteur des produits entre 80 et 150 m). Dans le secteur N2, une activité de projection discontinue et faible a été observée dans la deuxième partie de la période analysée (29-30 mars). Les produits éjectés étaient principalement constitués de matériaux grossiers (bombes et lapilli). La fréquence moyenne des explosions variait entre 9 et 12 événements par heure.

Dans la zone Centre-Sud (CS), une activité explosive a été produite par au moins deux évents ; les explosions étaient pour la plupart de faible et moyenne intensité avec émission de matériaux fins (cendres) mélangés à des matériaux grossiers (lapilli et bombes). La fréquence moyenne des explosions variait entre 2 et 3 événements/heure .

Source : INGV

Photo : Stromboli stati d’animo / Sebastiano Cannavo .

Indonésie , Gede :

Augmentation de la sismicité du mont Gede, Java occidental, le 1er avril 2025.

Le mont Gede (G. Gede) est un stratovolcan qui est administrativement inclus dans les régences de Cianjur, Sukabumi et Bogor, dans la province de Java occidental. Avec une hauteur maximale atteignant 2 958 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce volcan a été observé visuellement et instrumentalement depuis le poste d’observation du volcan Gede (PGA) situé dans le village de Ciloto , Java occidental.

La dernière éruption du mont Gede a eu lieu en 1957 à partir du Kawah Ratu avec une colonne éruptive atteignant 3 000 m au-dessus du sommet. Cependant, actuellement, l’activité éruptive du mont Gede provient du cratère Wadon, la hauteur de la fumée du cratère au cours de la période du 1er au 31 mars 2024 se situant généralement entre 50 et 100 au-dessus du sommet.

Le 1er avril 2024, de 00h00 à 06h00 WIB, il y a eu une augmentation des tremblements de terre volcaniques profonds (VA) pour atteindre 21 incidents. Comme on le sait, la fréquence moyenne des tremblements de terre volcaniques sur le mont Gede au cours de la période du 1er au 31 mars 2025 n’était que de 0 à 1 fois par jour. Cela indique une augmentation de la pression sur le corps du volcan avec un potentiel de danger sous forme d’éruptions phréatiques ou d’émissions de gaz volcaniques autour du cratère qui peuvent mettre la vie en danger si la concentration inhalée dépasse la valeur seuil de sécurité.

Sur la base des résultats de la surveillance visuelle et instrumentale, l’activité volcanique du mont Gede jusqu’au 1er avril 2025 à 10h00 WIB est toujours fixée au niveau I (normal) avec pour recommandations pour les personnes autour du mont Gede et les visiteurs/touristes de ne pas descendre, s’approcher et passer la nuit dans un rayon de 600 mètres autour du cratère Wadon.

Source et photo : PVMBG