26 Mars 2025 .

Hawaii , Kilauea :

Mardi 25 mars 2025, 14h02 HST (mercredi 26 mars 2025, 00h02 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1247 m (4091 pi)

Niveau d’alerte volcanique actuel : ATTENTION

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

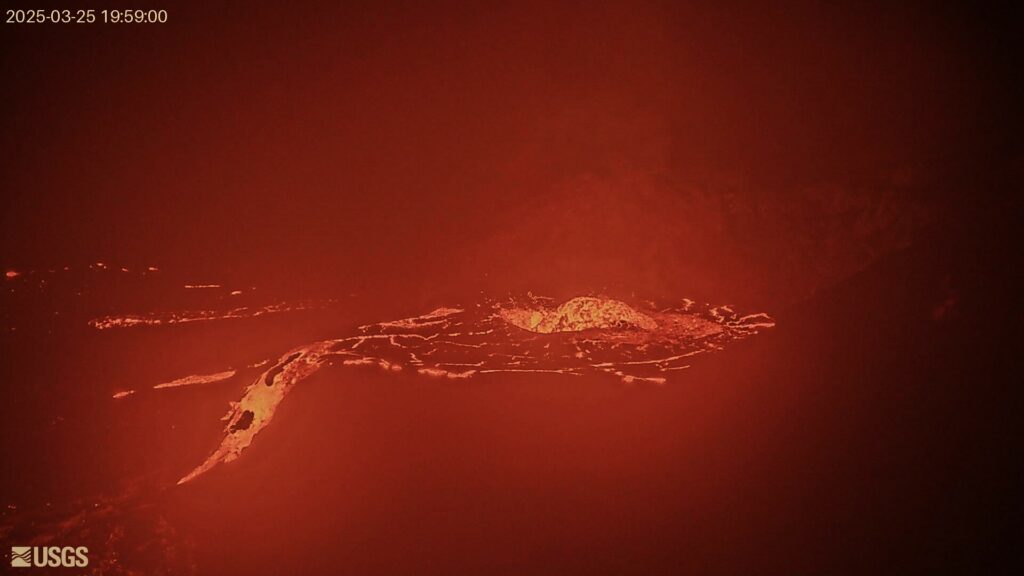

L’épisode 15 de l’éruption du cratère Halemaʻumaʻu a débuté le 25 mars à 12h04 HST avec de fortes coulées de lave provenant de l’évent Nord. Il poursuit ses cycles de remontées de lave, de fontaines, de fortes coulées et de reflux. À ce jour, aucune fontaine importante n’a été observée pendant cet épisode.

L’épisode 15 a été précédé de huit petites éclaboussures cycliques dans l’évent Nord, qui ont débuté vers 9 h 27, 9 h 55, 10 h 11, 10 h 29, 10 h 48, 11 h 07, 11 h 27 et 11 h 45 HST le 25 mars et ont duré de 5 à 10 minutes chacune. Le neuvième cycle a duré de 12 h 04 à 12 h 19 HST et a produit de violents débordements qui se sont étendus sur 50 à 100 mètres dans le cratère Halemauʻamaʻu. L’activité s’est intensifiée avec des événements ultérieurs survenus entre 12h25 et 12h39, 12h47 et 13h02, 13h08 et 13h23, 15h29 et 13h39, et entre 13h46 et 13h58 (heure du Pacifique). Leur intensité a continué de croître, avec des fontaines atteignant 10 à 15 mètres de haut provenant de l’évent Nord. Vers midi, l’évent Sud est également devenu actif et alimente une coulée de lave sur le fond du cratère. Les coulées des deux évents ont recouvert environ 5 % du fond du cratère Halemaʻumaʻu à ce moment-là. Les fontaines de forte intensité n’ont pas encore commencé, mais devraient suivre les fontaines et les reflux cycliques, comme lors de l’épisode 14.

L’inclinaison inflationniste a atteint un peu plus de 5 microradians depuis la fin du dernier épisode, récupérant plus de 100 % de l’inclinaison perdue lors de l’épisode 14. Les tremors sismiques ont commencé à s’intensifier avec les fontaines et les reflux cycliques, et l’inclinomètre SDH est passé de l’inflation à la déflation vers 13 h HST, à peu près au même moment où les coulées de lave ont commencé à jaillir sur le fond du cratère.

Les émissions de SO2 au cours des épisodes 13 et 14 ont dépassé 40 000 tonnes par jour, et des quantités similaires de gaz devraient accompagner les fontaines cycliques lors de l’épisode 15. Actuellement, les vents au sommet devraient être faibles, ce qui pourrait permettre au panache de gaz de se propager autour de la région sommitale du Kīlauea. De plus, les visiteurs du parc national des volcans d’Hawaï et les habitants des villes voisines pourraient être exposés aux cheveux de Pele et à d’autres petits fragments de verre volcanique transportés par le panache.

Depuis le 23 décembre 2024, chaque épisode de coulée de lave du volcan Halema’uma’u a duré de 13 heures à 8 jours, et a été entrecoupé de pauses d’activité éruptive de moins de 24 heures à 12 jours.

Aucun changement n’a été détecté dans la zone de rift Est ni dans la zone de rift Sud-Ouest. Le HVO continue de surveiller étroitement le Kīlauea et publiera un rapport sur l’éruption demain matin, sauf changement significatif d’ici là.

Le niveau d’alerte/code couleur aéronautique du volcan Kīlauea reste à ATTENTION/ORANGE. Toute activité actuelle et récente se situe dans le parc national des volcans d’Hawaï.

Source et photo : HVO.

Italie / Sicile , Etna :

BULLETIN HEBDOMADAIRE, du 17 Mars 2025 au 23 Mars 2025. (date d’émission 25 Mars 2025)

RÉSUMÉ DE L’ÉTAT D’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, il est souligné :

1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Activité de dégazage à taux variable des cratères sommitaux. Activité strombolienne et débordement de lave au cratère du Sud-Est.

2) SISMOLOGIE : Absence d’activité sismique due à la fracturation avec Ml>=2,0. Amplitude du tremor à un niveau majoritairement moyen-faible.

3) INFRASONS : Activité infrasonore principalement faible, avec des sources situées dans la zone du cratère Sud-Est.

4) DÉFORMATIONS DU SOL : Aucune variation significative n’est signalée dans les séries chronologiques des stations d’inclinaison et GNSS

5) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 à un niveau moyen

Flux de CO2 du sol (Réseau EtnaGas) diminuant vers de faibles valeurs.

Pression partielle de CO2 dissous dans l’aquifère (Ponteferro), pour des raisons techniques, aucune mise à jour n’est disponible.

Rapport isotopique des sites périphériques : Dernières données (11/03/2025) sur des valeurs moyennes-élevées.

6) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone sommitale était généralement de faible niveau avec quelques anomalies thermiques isolées de haut niveau correspondant à l’activité éruptive du cratère du Sud-Est le 20 mars 2025.

Activité strombolienne au cratère Sud-Est les 19 et 20 mars, enregistrée par la caméra visible Montagnola (EMOV). a) phase initiale d’activité intra-cratère ; b) intensification de l’activité, avec dépôt de matériaux grossiers sur les parois du cône ; c) diminution de l’intensité des explosions stromboliennes ; d) des émissions de cendres modestes provenant des phases finales de l’activité éruptive.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

La surveillance de l’activité volcanique de l’Etna a été réalisée par l’analyse des images du réseau de caméras de surveillance de l’INGV, Osservatorio Etneo, et par une inspection de la zone sommitale effectuée le 21 mars. Les observations de l’activité dans les cratères sommitaux ont été discontinues en raison de la présence d’une couverture nuageuse étendue.

Durant la période étudiée, l’activité de l’Etna a été caractérisée par un dégazage continu d’intensité et de régime variables dans les cratères sommitaux et par une activité éruptive dans le cratère Sud-Est.

Le 19 mars, à partir de 21h25 UTC, l’activité strombolienne a commencé à partir de divers évents du cratère Sud-Est. Dans les phases initiales, les explosions ont atteint une hauteur de quelques dizaines de mètres au-dessus du cratère, avec des matériaux grossiers retombant dans celui-ci. Au cours des heures suivantes, et jusqu’à environ 1h30 UTC le 20 mars, l’activité a progressivement augmenté en intensité et en fréquence des explosions, produisant des matériaux grossiers qui se sont également déposés sur les flancs du cône du cratère Sud-Est. Par la suite, l’activité a progressivement diminué et, à 4h45 UTC le 20 mars, les explosions n’étaient plus visibles sur les images des caméras, tandis que pendant une heure environ, une modeste émission de cendres a continué, se dispersant rapidement dans la zone du sommet.

Le 24 mars, suite à une légère amélioration des conditions météorologiques dans la zone sommitale, il a été possible d’apercevoir une activité strombolienne au cratère du Sud-Est, à partir d’environ 10h25 UTC . La présence d’une épaisse couverture nuageuse n’a pas permis d’estimer l’intensité et la fréquence des explosions. Vers 11h35 UTC, pendant une courte période, il a été possible d’observer qu’une petite coulée de lave débordait du bord du cratère Sud-Est et se déversait sur le flanc Sud du cône . Aucune retombée de cendres n’a été signalée sur les villes du secteur Nord-Est du volcan où, selon les modèles de prévision, tout nuage éruptif aurait dû se disperser. Malgré l’épaisse couverture nuageuse, les images de la caméra thermique nous ont permis d’observer que l’activité strombolienne intra-cratère du cratère Sud-Est s’est poursuivie jusqu’à environ 20h00 UTC le 24 mars et que le débordement de lave semblait se refroidir en même temps.

Source : INGV

Photos : INGV , Etna Walk/ Giuseppe Distefano ( 03/08/2024)

Italie , Stromboli :

BULLETIN HEBDOMADAIRE, du 17 Mars 2025 au 23 Mars 2025. (date d’émission 25 Mars 2025).

RÉSUMÉ DE L’ÉTAT D’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, il est souligné :

1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES : Durant cette période, une activité éruptive explosive ordinaire a été observée. La fréquence horaire totale variait entre des valeurs faibles (4 événements/h) et moyennes (11 événements/h). L’intensité des explosions était faible à moyenne dans les zones des cratères Nord et Centre-Sud.

2) SISMOLOGIE : Les paramètres sismiques surveillés ne présentent pas de variations significatives.

3) DÉFORMATIONS DU SOL : Aucune variation significative n’a été signalée

4) GÉOCHIMIE : Flux de SO2 à un niveau moyen

Le flux de CO2 du sol de la zone du Pizzo (STR02) reste à des valeurs élevées à très élevées.

Rapport CO2/SO2 dans le panache (Stromboli Plume Network). Dernières données (23/03) sur les valeurs élevées.

Rapport isotopique de l’hélium (R/Ra) dissous dans l’aquifère thermique : Les données du 4 mars 2025 sont sur des valeurs élevées.

Flux de CO2 du sol dans la région de San Bartolo sur des valeurs moyennes.

Flux de CO2 du sol dans la région de Scari sur des valeurs moyennes.

5) OBSERVATIONS PAR SATELLITE : L’activité thermique observée par satellite dans la zone du sommet était généralement de faible niveau.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

Durant la période d’observation, l’activité éruptive du Stromboli a été caractérisée par l’analyse des images enregistrées par les caméras de surveillance de l’INGV-OE placées à une altitude de 190 m (SCT-SCV) et à Punta dei Corvi (SPCT). L’activité explosive a été produite principalement par quatre évents éruptifs situés dans la zone Nord du cratère et par au moins deux évents situés dans la zone Centre-Sud.

Observations d’activité explosive capturées par des caméras de surveillance

Dans la zone du cratère Nord (N), quatre évents actifs ont été observés qui produisaient une activité explosive de faible intensité (moins de 80 m de hauteur) et parfois d’intensité moyenne (moins de 150 m de hauteur). Les produits éjectés étaient principalement constitués de matériaux grossiers (bombes et lapilli). La fréquence moyenne des explosions variait entre 3 et 7 événements/h.

Dans la zone Centre-Sud (CS), une activité explosive a été produite par au moins deux évents, les explosions étaient de faible et moyenne intensité projetant des matériaux fins (cendres) parfois mélangés à des matériaux grossiers (lapilli et bombes). La fréquence moyenne des explosions variait entre 1 et 4 événements/h.

Source : INGV

Photo : Stromboli stati d’animo / SebastianO Cannavo.

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Une éruption dans la rangée de cratères de Sundhnúkur reste probable .

Le volume de magma sous Svartsengi est à son plus haut niveau depuis le début de la série d’éruptions en décembre 2023

Mise à jour le 25 mars à 15h00 UTC

L’accumulation de magma se poursuit, mais le taux de soulèvement a ralenti ces dernières semaines.

Le scénario le plus probable est que cette période d’accumulation de magma se termine par une intrusion de magma et/ou une éruption, apparaissant probablement d’abord dans la zone située entre Sundhnúkur et Stóra-Skógfell.

L’activité sismique a progressivement augmenté ces dernières semaines, indiquant une augmentation de la pression sur le site de l’éruption.

Une éruption pourrait commencer sans préavis.

L’évaluation du risque reste inchangée.

Les données de déformation GPS montrent que le magma continue de s’accumuler sous Svartsengi, bien que le rythme de soulèvement des terres ait légèrement ralenti ces dernières semaines. Malgré un soulèvement plus lent, les experts estiment toujours probable une intrusion et/ou une éruption de magma le long de la rangée de cratères de Sundhnúkur.

L’ampleur potentielle de l’éruption dépend de la quantité de magma libérée de la chambre magmatique au début de l’éruption. Le volume de magma n’a jamais été aussi important depuis le début de la séquence éruptive de la rangée de cratères de Sundhnúkur en décembre 2023, ce qui signifie que la prochaine éruption pourrait être plus importante que les précédentes. Il est fort probable que le magma fasse d’abord surface dans la zone située entre Sundhnúkur et Stóra-Skógfell, un schéma observé lors de six des sept éruptions survenues depuis la reprise de l’activité volcanique fin 2023. L’éruption de janvier 2024 a fait exception, lorsque le magma a émergé pour la première fois juste au Sud de Hagafell.

L’activité sismique a lentement augmenté ces dernières semaines. Des événements répétés le long de la rangée de cratères de Sundhnúkur, où se sont formées des intrusions de magma et des fissures éruptives, ont progressivement réduit les contraintes dans la croûte. Par conséquent, les séismes détectés sont moins nombreux et de plus faible intensité avant les éruptions, comparativement au début de la séquence éruptive. Le délai d’alerte avant une éruption devrait rester très court ; lors des deux dernières éruptions, seulement 30 à 40 minutes se sont écoulées entre les premiers signes d’une sismicité accrue et le début effectif de l’éruption. Parmi les indicateurs de la remontée du magma vers la surface, on peut citer d’intenses essaims de tremblements de terre sur la rangée de cratères de Sundhnúkur, des variations de pression dans les forages de HS Orka à Svartsengi, des déformations observées dans les câbles à fibres optiques et des changements de surface enregistrés par des mesures GPS en temps réel.

Source : IMO

Photo : Stóra-Skógfel , Protection civile/Björn Oddsson ,

Indonésie , Dukono :

Une éruption du mont Dukono s’est produite le mercredi 26 mars 2025 à 09h23 WIT avec une hauteur de colonne de cendres observée de ± 1100 m au-dessus du pic (± 2187 m au-dessus du niveau de la mer). La colonne de cendres a été observée comme étant de couleur grise avec une intensité épaisse , orientée vers le Nord-Est et l’Est. Au moment de la rédaction de cet article, l’éruption était toujours en cours.

AVIS D ‘OBSERVATION DU VOLCAN POUR L’AVIATION – VONA

Publié le : 26 mars 2025

Volcan : Dukono (268010)

Code couleur actuel pour l’aviation : ORANGE

Code couleur précédent pour l’aviation : orange

Source : Observatoire du volcan Dukono

Numéro d’avis : 2025DUK042

Localisation du volcan : N 01° 41 min 35 s E 127° 53 min 38 s

Zone : Moluques du Nord, Indonésie

Altitude du sommet : 1087 m (3478 pi)

Résumé de l’activité volcanique :

Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 00h23 UTC (09h23 locale).

Hauteur du nuage volcanique :

La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres se situe à environ 2 187 m (6 998 ft) au-dessus du niveau de la mer ou 1 100 m (3 520 ft) au-dessus du sommet. Cette altitude pourrait être supérieure à celle clairement observable. Source des données d’altitude : observateur au sol.

Autres informations sur le nuage volcanique :

Nuage de cendres se déplaçant du Nord-Est vers l’Est. Les cendres volcaniques observées sont grises. Leur intensité est importante.

Remarques :

Éruption enregistrée sur un sismogramme avec une amplitude maximale de 34 mm et une durée maximale de 58,67 secondes. Tremor enregistré sur un sismogramme avec une amplitude maximale de 3 mm.

Source et photo : Magma Indonésie