21 Mars 2025 .

Hawaii , Kilauea :

MISE À JOUR DE L’OBSERVATOIRE DES VOLCANS D’HAWAÏ , Institut d’études géologiques des États-Unis

Jeudi 20 mars 2025, 8h06 HST (Jeudi 20 mars 2025, 18h06 UTC)

19°25’16 » N 155°17’13 » O,

Altitude du sommet : 1247 m

Niveau d’alerte volcanique actuel : VIGILANCE

Code couleur aéronautique actuel : ORANGE

Résumé de l’activité :

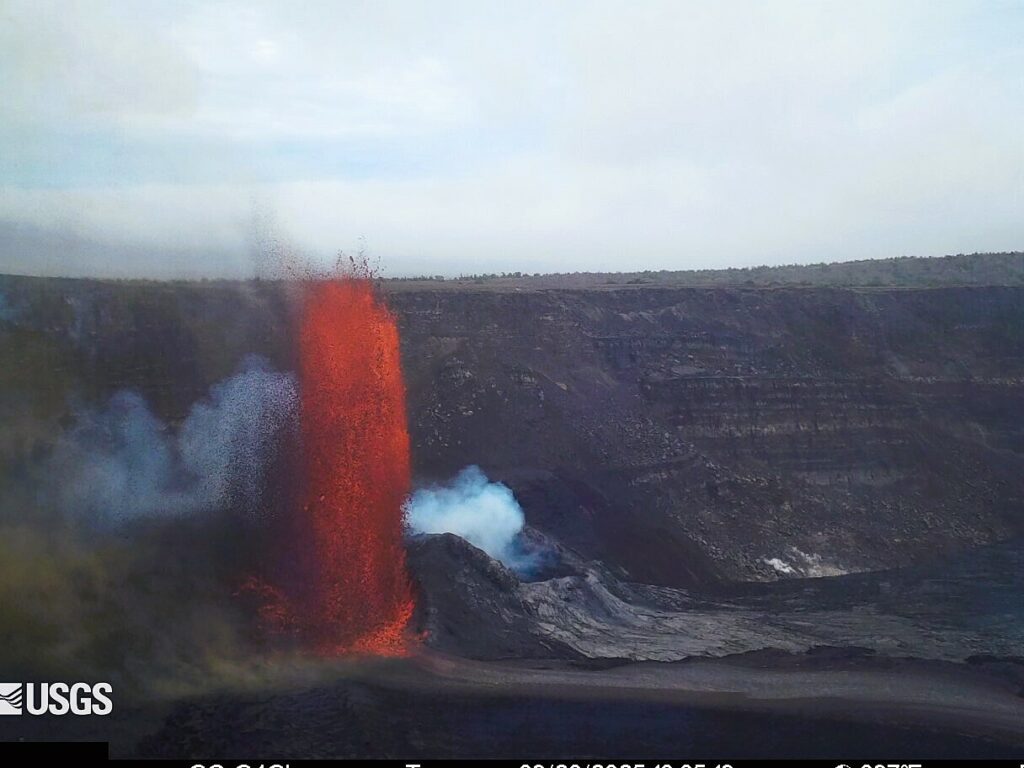

L’épisode 14 de l’éruption du cratère Halemaʻumaʻu a débuté le 19 mars à 9h26 HST, avec une effusion continue de lave provenant de la cheminée Nord. Les deux cheminées sont actuellement actives, avec de grandes fontaines atteignant 100 à 200 m. Le 20 mars, l’évent Sud a commencé à produire des fontaines soutenues vers 6 h 30 HST, suivies de fontaines soutenues dans le cône Nord à 6 h 50 HST. Le cône Nord s’est arrêté à 7 h 46 HST, et les fontaines du cône Sud ont atteint des hauteurs allant de 150 à 215 m (500 à 700 pieds). L’épisode 14 a été précédé de sept petites coulées de lave de courte durée, qui ont débuté vers minuit le 19 mars et se sont poursuivies jusqu’à 6 h 02-6 h 10. Le début de l’éruption continue, avec des coulées de lave cycliques de faible hauteur (9 mètres) et des épisodes de reflux du bassin de lave, s’est prolongé de 9 h 26 HST le 19 mars jusqu’à ce matin, avec une intensité accrue à 2 h HST le 20 mars. Des coulées de lave soutenues provenant des deux cônes ont débuté vers 6 h 30 HST le 20 mars.

Depuis le 23 décembre 2024, chaque épisode de coulées de lave du cratère Halemaʻumaʻu a duré de 13 heures à 8 jours, et a été séparé par des pauses de l’activité éruptive de moins de 24 heures à 12 jours.

L’éruption actuelle du Kīlauea, dans le cratère Halemaʻumaʻu, au sein de Kaluapele (la caldeira sommitale), a débuté le 23 décembre 2024. On a observé 13 épisodes de coulées de lave, entrecoupés de pauses. Le treizième épisode s’est terminé à 15h13 HST le 11 mars. Toute activité éruptive se poursuit dans le Parc national des volcans d’Hawaï. Aucune activité significative n’a été observée le long des zones de rift Est et Sud-Ouest du Kīlauea.

Dès son entrée en activité le 19 mars, la cheminée éruptive Nord du cratère Halemaʻumaʻu, au sommet du Kīlauea, a commencé à présenter des fontaines cycliques et des reflux de lave environ toutes les 5 minutes. Sur cette image prise d’en haut, depuis le bord Ouest du cratère, ce reflux est mis en évidence par des textures tourbillonnantes dans les plaques crustales du bassin de lave.

Observations au sommet :

De petites coulées de lave dégazée ont commencé à jaillir continuellement des deux cheminées du cratère Halemaʻumaʻu le 19 mars, à 9 h 26 HST pour la cheminée Nord et à 9 h 50 HST pour la cheminée Sud. Les éclaboussures occasionnelles dans les deux cônes ont lentement diminué tout au long de la matinée après 7 h HST, mais l’activité a repris vers 9 h 20 HST, juste avant le début de l’éruption continue. Les coulées de lave dans la cheminée Sud sont devenues sporadiques vers 10 h 35 HST. Des fontaines cycliques ont alterné avec de courts reflux dans la cheminée Nord toutes les 5 à 10 minutes, l’intervalle diminuant progressivement. Les fontaines atteignaient une hauteur maximale de 10 mètres et se développaient dans un bassin de lave de 65 mètres sur 45 mètres, dont la hauteur s’abaissait de 2 à 3 mètres à chaque reflux dans le cône Nord. La taille des fontaines du dôme a augmenté significativement vers 2 heures du matin (heure normale du Pacifique) le 20 mars, atteignant des hauteurs de 15 à 30 mètres. À 6 h 30, l’évent Sud a commencé à jaillir continuellement, rejoint par l’évent Nord à 6 h 50 (heure normale du Pacifique). À 7 h 15 (heure normale du Pacifique), les fontaines atteignaient 120 à 180 mètres de hauteur, et la lave recouvrait plus de la moitié du fond du cratère Halema’uma’u.

Avant le début des éruptions continues, l’épisode 14 a été précédé de sept petites coulées de lave lentes et de courte durée qui ont commencé à déborder de la cheminée Sud juste avant minuit. La première coulée a été active de 23 h 58 HST le 18 mars à 0 h 02 HST le 19 mars, et la deuxième de 0 h 56 à 1 h 03 HST. Elles ont été suivies d’une troisième langue de lave provenant de la cheminée Sud de 1 h 57 à 2 h 01 HST, puis d’une quatrième de 3 h 36 à 3 h 46 HST. Les cinquième et sixième lobes lents ont été émis de 4 h 20 à 4 h 28 HST et de 5 h 04 à 5 h 14 HST. Une septième coulée, de courte durée, a jailli de la cheminée Sud entre 6 h 02 et 6 h 10 HST le 19 mars. Cette coulée était accompagnée d’importantes éclaboussures provenant de la cheminée Sud, visibles au-dessus du cône Nord sur la caméra V1. Aucune des sept coulées n’a duré plus de 10 minutes ni ne s’est éloignée de plus de 15 mètres de la cheminée Sud. Des éclaboussures occasionnelles ont été observées dans la cheminée Nord sur la caméra V1 tout au long de la nuit et sont devenues plus fréquentes aux premières heures du matin.

Le taux d’inclinaison inflationniste du sommet a ralenti au cours des dernières 24 heures jusqu’au début de la forte éruption après 6 h 30 HST. L’inclinaison inflationniste a récupéré 12 microradians depuis la fin du dernier épisode. Les secousses sismiques ont rapidement augmenté à 6 h 30 HST et l’inclinaison de l’UWD est passée de l’inflation à la déflation vers 6 h 52 HST, lorsque les fontaines soutenues de l’évent Nord ont rejoint celles de l’évent Sud.

Un taux d’émission de SO2 de 1 200 t/j a été mesuré le 18 mars, un taux typique pour les pauses éruptives. Les émissions de SO2 pendant les fontaines actuelles de forte intensité seront de l’ordre de 20 000 à 50 000 tonnes par jour, selon les mesures passées. Les fontaines produisent également actuellement des téphras, tels que de la pierre ponce et des cheveux de Pelé, qui peuvent être transportés sur de longues distances sous le vent des fontaines.

Observations dans la zone de rift :

Les taux de sismicité et de déformation du sol restent très faibles dans les zones de rift Est et Sud-Ouest, sans activité sismique significative au cours des dernières 24 heures. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) de la zone de rift Est restent inférieures au seuil de détection.

Source : HVO.

Photos : USGS / M. Zoeller. USGS .

Indonésie , Lewotobi Laki-laki :

AUGMENTATION DU NIVEAU D’ACTIVITÉ DU LEWOTOBI LAKI-LAKI , DU NIVEAU III (SIAGA) AU NIVEAU IV (AWAS).

Le mont (G.) Lewotobi Laki-laki (Lewotobi Laki) est l’un des deux volcans jumeaux situés dans la partie Sud-Est de l’île de Flores, dans la province de Nusa Tenggara oriental. Cette montagne a une hauteur de 1 584 mètres au-dessus du niveau de la mer et est un stratovolcan toujours actif.

Les observations visuelles et sismiques du mont Lewotobi Laki-laki du 13 au 20 mars 2025 sont les suivantes :

Le volcan est clairement visible jusqu’à ce qu’il soit recouvert de brouillard. La fumée observée provenant du cratère principal est blanche, grise et noire avec une intensité fine, moyenne à épaisse, à environ 100 à 300 mètres de hauteur au dessus du sommet. La hauteur de la colonne d’éruption est comprise entre 1 000 et 2 500 mètres à partir du sommet, la colonne de cendres de l’éruption est grise.

Les types de tremblements de terre enregistrés au cours de la période du 13 au 20 mars 2025 étaient :

55 tremblements de terre d’ éruption

176 tremblements de terre d’émissions,

67 tremors harmoniques,

1 tremblement de terre de type Tornillo,

5 tremblements de terre de basse fréquence,

1 tremblement de terre volcanique peu profond,

83 tremblements de terre volcaniques profonds,

13 tremblements de terre tectoniques locaux,

46 tremblements de terre tectoniques lointains,

3 vibrations d’inondation ( lahars),

1 tremor continu d’amplitude dominante de 3,7 mm

Les observations visuelles du 13 au 20 mars 2025 ont montré que l’activité volcanique du mont Lewotobi Laki-laki a augmenté de manière assez significative, avec une hauteur moyenne de 1 000 à 2 500 mètres de la colonne éruptive.

Au cours de cette période, la sismicité d’émissions était toujours la même que la période précédente avec une pression faible à modérée. L’incandescence au sommet a été vue pour la dernière fois le 13 mars 2025 et n’a pas été revu depuis la rédaction de ce rapport. Cela indique que le matériau incandescent n’a pas encore été poussé vers la surface.

La fumée émise dans la zone autour du pic du côté Nord-Ouest, qui forme comme des fissures, a tendance à être fine-épaisse, tandis que les pénétrations de solfatare sur les côtés Nord-Est et Sud-Ouest semblent minces. La présence de fumée de cratère (solfatare) est causée par la présence d’une zone d’altération (zone faible), de sorte que l’on peut voir de la fumée de solfatare sortir de cette zone. La zone pourrait potentiellement connaître une « explosion dirigée » (éruption directe dans une direction) qui peut se produire dans une direction Nord-Ouest/Nord-Est et Sud-Ouest à partir du G. Lewotobi Laki-laki.

Les tremblements de terre d’ éruptions de cette période ont encore légèrement augmenté par rapport à la période précédente, ce qui indique qu’il existe encore un approvisionnement en magma susceptible d’entrer en éruption.

Le nombre de tremors de terre harmoniques fluctue toujours comme dans la période précédente, indiquant des vibrations dues au mouvement des fluides (magma/gaz/vapeur d’eau) sous le mont Lewotobi Laki-laki. Le mouvement des fluides ou la libération de gaz du magma qui remplit les fractures tend à être stable mais se fait toujours à une faible profondeur en se déplaçant vers la surface.

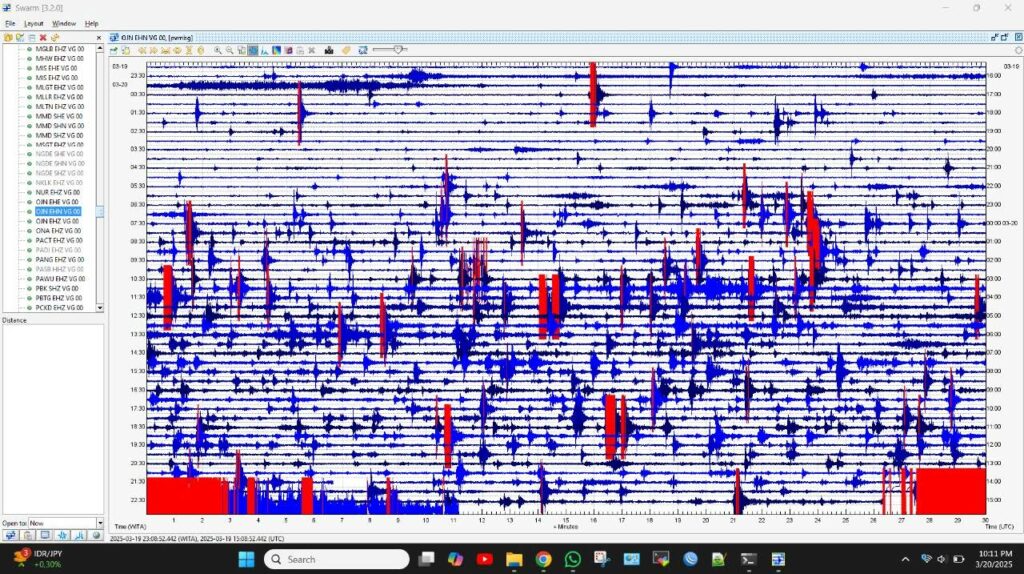

Une éruption du mont Lewotobi Laki-laki s’est produite le jeudi 20 mars 2025 à 22h56 WITA avec une hauteur de colonne de cendres observée de ± 8000 m au-dessus du pic (± 9584 m au-dessus du niveau de la mer). La colonne de cendres a été observée comme étant de couleur grise à noire avec une intensité épaisse , orientée vers le Sud-Ouest et l’Ouest. Cette éruption a été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 47,6 mm et une durée de 669 secondes.

Un tremblement de terre de type Tornillo a été enregistré le 16 mars 2025, ce qui a indiqué la présence de fluide remplissant les fractures dans la zone de faille autour du mont Lewotobi Laki-laki, ce qui correspond à une légère augmentation des tremblements de terre tectoniques locaux qui ont augmenté par rapport à la période précédente.

Le nombre de tremblements de terre de basse fréquence a légèrement augmenté par rapport à la période précédente, ce qui indique qu’il existe toujours une activité d’écoulement de fluide magmatique du conduit vers la surface.

Des tremblements de terre volcaniques peu profonds ont commencé à être enregistrés le 20 mars 2025, ce qui indique que l’intensité de l’activité magmatique dans la chambre magmatique du volcan Lewotobi Laki-laki augmente et se dirige vers une faible profondeur. Le dernier tremblement de terre volcanique peu profond a été enregistré pour la dernière fois le 12 février 2025.

Le nombre de tremblements de terre volcaniques profonds a augmenté de manière très significative les 19 et 20 mars 2025, ce qui indique que l’intensité de l’activité magmatique dans la chambre magmatique du volcan Lewotobi Laki-laki augmente assez rapidement. Cette augmentation rapide conduit à une éruption qui sera probablement plus importante que celle de la période précédente.

Le nombre de séismes tectoniques locaux et distants est encore relativement fluctuant par rapport à la période précédente. Les tremblements de terre tectoniques locaux enregistrés qui ont des hypocentres autour du mont Ile Muda indiquent probablement qu’il existe encore un apport provenant de l’intérieur qui est encore loin du corps du mont Lewotobi Laki-laki. Les tremblements de terre tectoniques locaux et les tremblements de terre tectoniques distants autour du mont Lewotobi Laki-laki affectent l’activité du mont Lewotobi Laki-laki, il est donc nécessaire d’être vigilant s’il y a une augmentation soudaine du nombre de ces deux types de tremblements de terre tectoniques, en particulier les tremblements de terre tectoniques locaux qui affecteront la hauteur de l’éruption ou l’activité du mont Lewotobi Laki-laki.

Durant cette période, les vibrations des inondations ont augmenté, parallèlement à l’intensité croissante des pluies autour du mont Lewotobi Laki-laki. Les matériaux libérés par l’éruption et déposés autour du mont Lewotobi Laki-laki ont le potentiel de se transformer en lahars en cas de fortes pluies.

Le 19 mars 2025, des micro-tremors continus d’une amplitude dominante de 3,7 mm ont été enregistrés. Cela indique une migration de magma vers la surface, qui a ensuite été susceptible d’affecter la hauteur de l’éruption du 15 mars 2025.

Le 20 mars 2025, les tremblements de terre ont augmenté, jusqu’à ce qu’à 18h00 WITA, les tremblements de terre volcaniques atteignent le nombre de 117 .

Sur la base des résultats d’une analyse et d’une évaluation complètes de la surveillance visuelle et instrumentale, cela montre que l’activité visuelle et sismique au mont Lewotobi Laki-laki a augmenté de manière assez significative, de sorte que le niveau d’activité du mont Lewotobi Laki-laki a été élevé du niveau III (WASPADA) au niveau IV (AWAS) le 20 mars 2025 à 22h30 WITA.

Source : PVMBG

Photos : Magma Indonésie , PVMBG.

Colombie , Galeras :

San Juan de Pasto, 18 mars 2025, 14h30 .

En surveillant l’activité du volcan Galeras, le Service géologique colombien (SGC), entité rattachée au ministère des Mines et de l’Énergie, rapporte que :

Entre le 11 et le 17 mars 2025, l’activité volcanique a montré une augmentation de la sismicité. Par rapport à la semaine précédente, les principales variations des paramètres surveillés ont été :

• Une augmentation de l’occurrence sismique a été enregistrée, avec une diminution de l’énergie libérée.

La prédominance de la sismicité associée aux processus de fracture des roches au sein du système volcanique s’est poursuivie.

• Il existe encore des traces d’événements de très faible énergie dans la zone principale du cratère, à des distances inférieures à 1 km et à des profondeurs inférieures à 2 km. En général, les tremblements de terre ont été localisés de manière dispersée dans la région volcanique, à des distances allant jusqu’à 15 km, avec des profondeurs comprises entre 1 et 12 km par rapport au sommet du Galeras (4200 m d’altitude) et avec une magnitude maximale de 1,3.

• Des émissions de gaz ont été observées provenant du fond du cratère principal et des champs de fumerolles d’El Paisita au Nord et de Las Chavas à l’Ouest du cône actif, avec des colonnes blanches de faible hauteur et une dispersion variable selon la direction du vent.

• Les autres paramètres de la surveillance volcanique ont montré une stabilité.

Sur la base de ce qui précède, le SGC recommande de suivre de près l’ évolution à travers les bulletins hebdomadaires et autres informations publiées via nos canaux officiels, ainsi que les instructions des autorités locales et départementales et de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD).

L’activité volcanique reste en état d’alerte Jaune : volcan actif avec des changements dans le comportement du niveau de base des paramètres surveillés et d’autres manifestations.

Source et photo : SGC

Pérou , Sabancaya :

Période d’analyse: du 10 Mars 2025 au 16 Mars 2025 , Arequipa, 17 Mars 2025

Niveau d’alerte: ORANGE

L’Institut géophysique du Pérou (IGP) rapporte que l’activité éruptive du volcan Sabancaya continue . Durant cette période , il a été enregistré une moyenne de 0 explosions quotidiennes , avec des colonnes de cendres et de gaz jusqu’à 1200 m d’altitude au-dessus du sommet du volcan . Par conséquent, le niveau d’alerte volcanique se maintien au niveau ORANGE

L’IGP a enregistré et analysé l’occurrence de 29 tremblements de terre d’origine volcanique, associés à la circulation de fluides magmatiques à l’intérieur du volcan Sabancaya, ainsi que des séismes liés à la fracturation des roches. Durant cette période , il n’a pas été enregistré d’explosions. .

Il a été observé des colonnes de cendres et de gaz jusqu’à 1200 m d’altitude au-dessus du sommet du volcan. La direction prédominante de ces émissions a été vers le secteur Ouest et Sud-Ouest du volcan sur une distance inférieure à 10 KM.

Il n’a pas été enregistré de déformation significative de l’édifice volcanique.

Il n’a pas été identifié de présence d’anomalies thermiques .

Il a été observé des émissions modérées ( 297 tonnes /jour ) de dioxyde de soufre ( SO2)

RECOMMANDATIONS

• Garder le niveau d’alerte volcanique orange.

• Ne pas s’ approcher dans un rayon de moins de 12 km du cratère.

Source : Cenvul

Photo : Ingemmet

Guatemala , Santiaguito :

Conditions atmosphériques : Temps clair.

Vent : Nord-Est.

Précipitations : 0,0 mm.

Activité:

Le cratère montre une fumerolle blanche à 3000 mètres d’altitude, se déplaçant vers l’Ouest, le Sud-Ouest. Des explosions faibles, modérées et fortes ont été observées, accompagnées de colonnes de cendres à 3 700 mètres d’altitude s’étendant vers l’Ouest, le Sud-Ouest, sur environ 20 kilomètres. Des chutes de cendres ont été signalées dans les villages de Loma Linda et de San Marcos Palajunoj, ainsi que dans les fermes El Patrocinio, El Rosario et d’autres de la région.

Cette activité génère des avalanches, certaines accompagnées de coulées pyroclastiques de courte portée. Des avalanches sont également observées sur les promontoires de lave du flanc Sud-Ouest. En raison de l’activité décrite, des coulées pyroclastiques plus importantes, similaires à celles de 2022, peuvent être générées, il est donc recommandé de ne pas s’approcher des zones des dômes, ni de rester à proximité ou dans les ravins proches du complexe volcanique.

Veuillez noter que des pluies peuvent survenir dans l’après-midi et le soir.

Source : Insivumeh.

Photo : Armando Pineda